概述

盆腔脓肿多由急性盆腔结缔组织炎未得到及时的治疗,化脓形成盆腔脓肿,这种脓肿可局限于子宫的一侧或双侧,脓液流入于盆腔深部,甚至可达直肠阴道隔中。输卵管积脓、卵巢积脓、输卵管卵巢脓肿所致的脓肿也属盆腔脓肿的范畴。这些脓肿虽各有其特点,但亦有不少相同之处。

病因

盆腔脓肿形成的病原体多为需氧菌、厌氧菌、淋球菌、衣原体、支原体等,而以厌氧菌为主,在脓液培养中最常发现的是类杆菌属的脆弱类杆菌、大肠埃希杆菌,近年来发现放线菌属(尤其是依氏放线菌属)是导致盆腔脓肿的常见病原体,且与宫内避孕器的安放有关,这种病原体不易培养,故用一般方法培养未能培养出病原体,并不等于病原体不存在。盆腔脓肿常是急性输卵管炎治疗延迟或反复发作及在应用宫内节育器等后发生。

发病机制

输卵管积脓是由急性输卵管炎发展而成,当输卵管的伞部及峡部因炎症粘连而封闭后,管腔的脓液愈积愈多,可以形成较大的腊肠状块物。卵巢排卵时如输卵管有急性炎症,并有分泌物则可经卵巢的排卵裂口处进入卵巢而逐渐形成脓肿。输卵管炎症时若伞端未封闭,管腔内的炎性、脓性分泌物可流入盆腔及其器官周围,并在其间积聚。如脓液下沉在子宫直肠陷凹处,或严重的盆腔腹膜所渗出的脓液大量流入盆底,则可形成盆底脓肿,其上方可为输卵管、卵巢、肠曲覆盖。急性盆腔结缔组织炎如未得到及时治疗也可化脓形成脓肿,且脓液可流入阴道直肠隔中形成肿块。

临床表现

1.急性附件炎表现 脓肿形成后多有高热,体温可达39℃左右。心率加快和下腹部疼痛、急性腹痛占89%,慢性疼痛占19%,同时伴阴道分泌物增多,子宫异常出血。盆腔检查有明显下腹部压痛和宫颈举痛,子宫和双附件区亦触痛剧烈,由于触痛拒按,双合诊多不满意。有时子宫一侧可扪及明显包块或子宫直肠隔上端扪及包块,有部分患者发病弛缓,脓肿形成过程较慢,症状不明显,甚至有无发热者。 2.脓肿表现 症状持续恶化,出现弛张型高热,腹膜刺激征更加明显,出现直肠压迫感、排便感及排尿痛等直肠和膀胱刺激症状,并有全身中毒症状。双合诊及肛门指诊感觉盆腔饱满,直肠子宫陷凹组织增厚、发硬或有波动性肿块,伴有明显触痛。...[详细]

并发症

重者可并发感染性休克及疼痛性休克。

实验室检查

1.白细胞可增高或正常。 2.血沉多加快>40mm/h。 3.血清C-反应蛋白值增高>16mg/L。

其他辅助检查

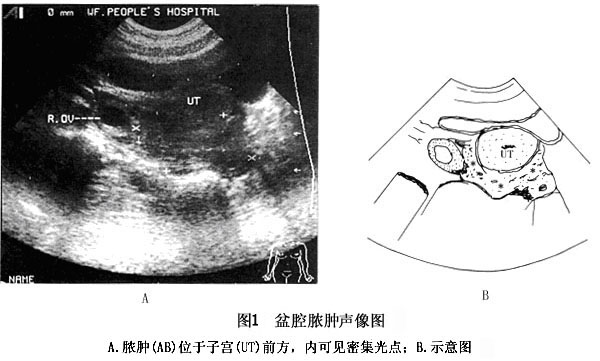

1.B型超声 表现为盆腔内圆形或片状的无回声区,大部分边界不清楚,内可见点、斑状及条索状中等回声或弱回声。排空小便后可探及液平段(图1)。 2.X线检查 (1)立位腹部平片:盆腔脓肿除一般腹腔脓肿所表现的脓腔内液平面和反射性肠淤胀、肠粘连、以及盆壁脂肪线模糊或消失外,其特点是侧位观察骶骨前直肠不充气,如有气体则直肠-骶骨间距超过15mm,或周围有受压征象,钡餐或钡灌肠见盲肠和乙状结肠均有挛缩,水肿征象,造影剂迅速通过,局部皱襞增厚(图2)。久之也可形成直肠、膀胱或阴道瘘。 (2)CT扫描:盆腔脓肿多发生于直肠周围,盆外侧陷凹及子宫直肠陷凹内,依原发灶...[详细]

诊断

根据病史、症状及以上检查,对大而低位,有波动触痛的盆腔脓肿诊断一般无困难,如在产后、剖宫产术后、人工流产术后或其他宫颈手术后,患者发生高热、下腹痛,白细胞计数增高,血沉快,多可确诊。后穹窿穿刺抽出脓液可明确诊断。应将脓液作普通及厌氧菌培养,以明确病原体的类型进行针对性的抗菌药物治疗。 位置较高的宫旁炎性包块,单凭妇科检查甚难确定包块是否为脓肿,而进行阴道后穹窿穿刺亦不安全,须借助于以上辅助诊断方法。

治疗

1.一般治疗 患者卧床休息,床头抬高,使脓液沉积于子宫直肠陷凹,注意营养,给高蛋白半流食。 2.药物治疗 由于多种广谱抗生素的出现,选用的药物应对厌氧菌(尤其是脆弱类杆菌)有效而且最好是广谱药。目前常用于治疗盆腔脓肿的药物是氯林可霉素,灭滴灵以及第三代头孢菌素,如甲氧噻吩头孢菌素(cefoxitin)等,甲硝唑可给0.4g,3次/d,连服7~14天。甲氧噻吩头孢菌素2g,静注,每6小时1次,然后再给强力霉素100mg,每12小时1次口服,症状缓解体温已下降至正常后,尚须继续用药1周以上,以巩固疗效,也可免于手术治疗。氯林可霉素在脓肿内可达到较高的浓度,这是由于多核白细胞可以将此药...[详细]

预后

经积极治疗,可以治愈。但如果治疗不当,脓肿可复发。

预防

增强体质、积极彻底治疗急性盆腔炎性疾病。

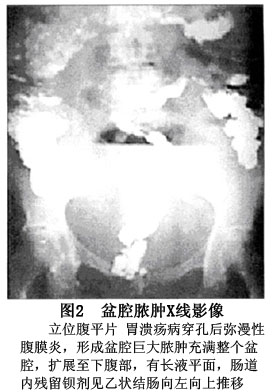

2.X线检查 (1)立位腹部平片:盆腔脓肿除一般腹腔脓肿所表现的脓腔内液平面和反射性肠淤胀、肠粘连、以及盆壁脂肪线模糊或消失外,其特点是侧位观察骶骨前直肠不充气,如有气体则直肠-骶骨间距超过15mm,或周围有受压征象,钡餐或钡灌肠见盲肠和乙状结肠均有挛缩,水肿征象,造影剂迅速通过,局部皱襞增厚(图2)。久之也可形成直肠、膀胱或阴道瘘。

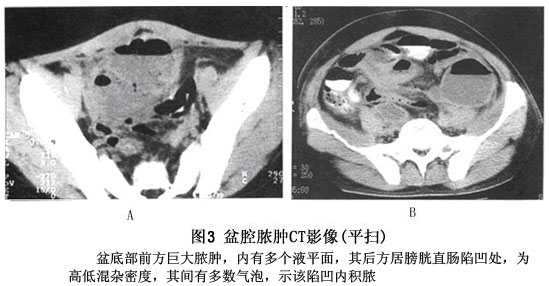

2.X线检查 (1)立位腹部平片:盆腔脓肿除一般腹腔脓肿所表现的脓腔内液平面和反射性肠淤胀、肠粘连、以及盆壁脂肪线模糊或消失外,其特点是侧位观察骶骨前直肠不充气,如有气体则直肠-骶骨间距超过15mm,或周围有受压征象,钡餐或钡灌肠见盲肠和乙状结肠均有挛缩,水肿征象,造影剂迅速通过,局部皱襞增厚(图2)。久之也可形成直肠、膀胱或阴道瘘。 (2)CT扫描:盆腔脓肿多发生于直肠周围,盆外侧陷凹及子宫直肠陷凹内,依原发灶不同,脓肿可偏于一处(图3),脓肿壁增厚毛糙,如有液化,中心为低密度。增强扫描呈环状强化,中心液化区无强化,脓肿内如有气体,为确诊的可靠依据。

(2)CT扫描:盆腔脓肿多发生于直肠周围,盆外侧陷凹及子宫直肠陷凹内,依原发灶不同,脓肿可偏于一处(图3),脓肿壁增厚毛糙,如有液化,中心为低密度。增强扫描呈环状强化,中心液化区无强化,脓肿内如有气体,为确诊的可靠依据。 3.诊断性穿刺 女性已婚者可自阴道后穹隆穿刺,男性可经直肠穿刺,抽出脓液即可确诊。 4.肛门指检 可发现肛管括约肌松弛,直肠前饱满并有触痛的软块。

3.诊断性穿刺 女性已婚者可自阴道后穹隆穿刺,男性可经直肠穿刺,抽出脓液即可确诊。 4.肛门指检 可发现肛管括约肌松弛,直肠前饱满并有触痛的软块。