概述

肱骨外科颈位于解剖颈下2~3cm,胸大肌止点以上,此处由松质骨向密质骨过渡且稍细,是解剖上的薄弱环节,骨折较为常见,各种年龄均可发生,老年人较多,肱骨外科颈骨折移位多较严重,局部出血较多,应特别注意。

病因

此骨折多为间接暴力所致,如跌倒时手或肘着地,暴力沿肱骨干向上传导冲击引起骨折;肩部外侧直接暴力亦可引起骨折。

发病机制

同样的外力作用于肱骨近端,由于年龄因素以及骨与关节囊韧带结构的强度不同,可发生不同类型的损伤。正常的肱骨上端由较致密的网状骨松质骨小梁构成。其强度大于关节囊及韧带。因而在青壮年时期,肩部外伤更易发生肩关节脱位,较少发生肱骨上端骨折。除非遭受严重创伤,可造成严重的肱骨上端骨折脱位。儿童时期,肱骨上端骨骺板是解剖上最薄弱的部位,因此外伤易造成肱骨上端骨骺分离,较少发生关节脱位。中老年的病人,肱骨上端骨质变疏松,骨强度大大减弱,因此较为轻微的外力即可造成肱骨外斜颈骨折。

临床表现

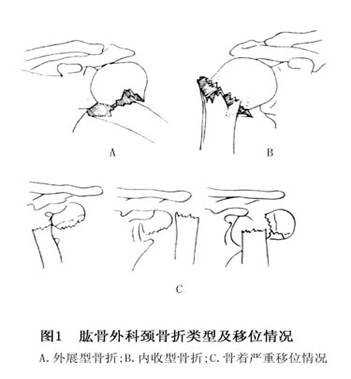

与其他肩部骨折大致相似,但其症状多较严重。 1.肿胀 因骨折位于关节外,局部肿胀较为明显,尤以内收型及粉碎型者为甚。 2.疼痛 除外展型者外,多较明显,尤以活动时明显且伴有环状压痛及叩痛。 3.活动受限 以后二型为最严重。 4.其他 注意有无神经血管受压症状。错位明显者患肢可出现短缩、成角畸形。 5.分型 (1)裂纹型骨折:即由直接暴力所致。 (2)外展型骨折:由于跌倒时上肢外展位所致,并使骨折远侧段呈外展,近侧段相应的内收,形成两骨折端向外成角移位,且常有两骨折端互相嵌插。 (3)内收型骨...[详细]

并发症

血管损伤:肱骨近端骨折合并血管损伤者较为少见。一般以腋动脉损伤发生率最高。有的报道在移位骨折者中损伤率为4.9%,多为高能量损伤骨折移位所致。老年病人由于血管硬化、血管壁弹性较差,较易发生血管损伤。 动脉损伤后局部形成膨胀性血肿,疼痛明显。肢体苍白或发绀、皮肤感觉异常。一些病例由于侧支循环,肢端仍有血液供应。动脉造影可确定血管损伤的部位及性质。证实诊断后,应尽早手术探查。固定骨折,同时修复损伤的血管,可行大隐静脉移植或人工血管移植。 臂丛神经损伤:肱骨近端骨折合并臂丛神经损伤发生率为6.1%。有的报道高达21%~36%,以腋神经最多受累,肩胛上神经、肌皮神经和桡神经损伤...[详细]

实验室检查

无相关资料。

其他辅助检查

肩部X线检查可确诊。

诊断

1.外伤史 多种暴力均可引起。 2.临床表现主要依据肩部肿胀、疼痛及活动受限等。 3.影像学检查 常规X线片可显示肱骨外科颈骨折线及成角畸形与移位情况,大多可明确诊断;一般勿需行MRI、CT等检查。

治疗

肱骨外科颈接近盂肱关节,骨折又多发生在中老年,特别是老年患者,极易因此引起冻结肩,因此仔细了解病情,选择治疗方法,保持肩关节一定的活动度,是治疗所必须考虑的。对①裂纹骨折:用三角巾悬吊患肢2~3周,当疼痛减轻后尽早开始肩关节功能活动;②外展型骨折:骨折有嵌插且畸形角度不大者无需复位,以三角巾悬吊患肢2~3周,并逐步开始肩关节功能活动;无嵌插的骨折应行手法整复,随后以石膏或小夹板固定3~4周;③内收型骨折:有移位者皆应复位,复位方法有手法及切开两种,并给以适当的外固定或内固定。 1.手法复位外固定 一般需在骨折血肿内麻醉下进行。患者平卧,以内收型为例。一助手用布带绕过患者腋下向上牵拉...[详细]

预后

一般良好,肩关节大部分功能可恢复。老年粉碎型、有肱骨头缺血、坏死及严重移位而又复位不佳者,则预后欠佳。

预防

无相关资料。

(1)超肩关节夹板外固定。 (2)石膏绷带固定:患肢取屈肘位,用石膏绷带条环绕肩、肘固定;或者用肩人字石膏固定于上举位2~3周。以后改为其他固定,此法只适应骨折向前成角难矫正者。 (3)外展支架(飞机架) 固定:如骨折断端不稳定,复位后不易维持对位时,可用外展支架固定,并沿肱骨纵轴加用皮肤牵引以控制骨折近端向外成角畸形。此法现已少用。 无论用哪种方法固定,皆需早期开始功能活动,一般4周左右就可酌情去除固定。 2.切开复位和内固定 (1)适应证:多数肱骨外科颈骨折可用非手术疗法。以下几种情况考虑手术:①外科颈骨折移位严重,复位后不稳定;手法整复外固定失败者;②50岁以下病人合并肱骨头粉碎骨折;③合并肱骨大结节撕脱骨折有移位并与肩峰下部抵触;④不能复位的骺板骨折分离(肱二头肌长头嵌入);⑤治疗较晚,已不能复位的青枝骨折。 (2)手术方法:臂丛麻醉,取肩前外侧切口,在三角肌前缘分开部分肌纤维,并在离肩峰止点1cm处横断三角肌,显露骨折处,认清肱二头肌长头腱及两骨折端,撬拨断端复位,以克氏针交叉固定,缝合肌肉及皮肤(图3)。术后当天可起床,臂部固定2~4天后,三角巾悬吊患肢3周,去克氏针,逐渐练习活动。

(1)超肩关节夹板外固定。 (2)石膏绷带固定:患肢取屈肘位,用石膏绷带条环绕肩、肘固定;或者用肩人字石膏固定于上举位2~3周。以后改为其他固定,此法只适应骨折向前成角难矫正者。 (3)外展支架(飞机架) 固定:如骨折断端不稳定,复位后不易维持对位时,可用外展支架固定,并沿肱骨纵轴加用皮肤牵引以控制骨折近端向外成角畸形。此法现已少用。 无论用哪种方法固定,皆需早期开始功能活动,一般4周左右就可酌情去除固定。 2.切开复位和内固定 (1)适应证:多数肱骨外科颈骨折可用非手术疗法。以下几种情况考虑手术:①外科颈骨折移位严重,复位后不稳定;手法整复外固定失败者;②50岁以下病人合并肱骨头粉碎骨折;③合并肱骨大结节撕脱骨折有移位并与肩峰下部抵触;④不能复位的骺板骨折分离(肱二头肌长头嵌入);⑤治疗较晚,已不能复位的青枝骨折。 (2)手术方法:臂丛麻醉,取肩前外侧切口,在三角肌前缘分开部分肌纤维,并在离肩峰止点1cm处横断三角肌,显露骨折处,认清肱二头肌长头腱及两骨折端,撬拨断端复位,以克氏针交叉固定,缝合肌肉及皮肤(图3)。术后当天可起床,臂部固定2~4天后,三角巾悬吊患肢3周,去克氏针,逐渐练习活动。