概述

肱骨髁上骨折系指肱骨远端内外髁上方的骨折。以小儿最多见,约占小儿四肢骨折的3%~7%,肘部骨折的30%~40%,其中伸直型占90%左右。多发年龄为5~12岁。 当肱骨髁上骨折处理不当时是容易引起Volkmann缺血性肌挛缩或肘内翻畸形。虽然各种治疗方法都有改进或提高,使危害严重的Volkmann缺血性肌挛缩已明显减少,但仍不断发生肘内翻畸形,发生率仍然较高,治疗时必须加以注意。

病因

肱骨髁上骨折多系间接暴力所致。

发病机制

肱骨髁上骨折多发生于运动伤、生活伤和交通事故。系间接暴力所致。各个类型骨折损伤机制不尽一致。通常将骨折分为伸展型、伸展尺偏型、伸展桡偏型和屈曲型。 1.伸展型 跌倒时,肘关节呈半屈状手掌着地,地面的反作用力经前臂传导至肱骨下端;在肱骨髁上部骨折,骨折的近侧端向前移位,远侧端向后移位(图1)。骨折线方向由后上至前下方斜形经过。移位严重者,骨折近侧端常损伤肱前肌并对肱动脉造成损伤。骨折近侧端引起神经损伤多为正中神经、桡神经。 2.伸展尺偏型 外力自肱骨髁部的前外侧,肱骨髁受力作用,使肱骨髁上骨折的远侧端向尺侧和后侧移位。内侧骨质可能部分被压缩,外侧骨膜有时尚完整(...[详细]

临床表现

患者多见于儿童,有外伤史,伤后肘关节局部不能活动,肿胀明显。肘部骨性三角关系存在,表示未脱位。肘处于半屈位,肘窝饱满。且可在肘窝触到肱骨近折端。如因肿胀、疼痛重无法作仔细检查,应迅速拍X线正、侧位片以确定骨折及移位情况。 在5~6岁以下的儿童,肱骨髁上骨折应注意和肱骨远端全骺分离相鉴别。因肱骨小头的骨化中心在1岁左右出现,而滑车的骨化中心在10岁左右才出现,故骨骺全分离在X线片无骨折线,桡骨纵轴线与肱骨小头关系不改,但与肱骨下端关系改变,肘部肿胀,环周压痛。单纯肱骨小头骨折,则在X线片上可以桡骨纵轴线不通过肱骨小头而确诊(图5)。在诊断中应注意桡动脉搏动及正中神经的功能。...[详细]

并发症

1.Volkmann缺血性肌挛缩 是肱骨髁上骨折常见而严重的合并症。其早期症状为剧烈疼痛,桡动脉搏动消失或减弱,末梢循环不良,手部皮肤苍白发凉,被动伸直屈曲手指时引起剧痛等,应立即将肘伸直,松解固定物及敷料,经短时间观察后血运无改善者,应及时探查肱动脉。痉挛的动脉可用温盐水湿敷,动脉用普鲁卡因封闭。确有血管损伤者,应行修补手术。前臂肿胀加重,骨筋膜间室压力高者,应切开骨筋膜室减压。 2.肘内翻 是常见的髁上骨折晚期畸形,发生率达30%。对肘内翻发生的原因,有许多不同的解释:如骨折时肱骨内髁骺线发育不均衡;骨折远折段旋转未矫正;或在复位后由于前臂的自然旋前位及与上臂形成一向内侧的夹...[详细]

实验室检查

无相关实验室检查。

其他辅助检查

肘关节正侧位X线片能显示骨折及移位。

诊断

主要依据以下内容: 1.外伤史 以生活及运动意外为多发,且多见于学龄前儿童。 2.临床表现 以肘部肿胀(多较明显)、剧痛及活动受限为主,并应特别注意有无血管损伤。 3.影像学检查 常规正、侧位X线片即可确诊及分型。

治疗

裂纹骨折,无移位骨折可行颈腕带悬吊或石膏托制动2~3周。 错位型骨折应尽早进行闭合复位。复位在血肿内麻醉下进行。首先伸肘位牵引,纠正侧方移位及折端间的旋转,然后矫正前后移位,伸直型者屈肘位固定,而屈曲型者固定于半伸直位。通常使用长臂石膏后托,较小夹板固定简便易行,3周后去固定,活动关节。 大部分病例并不需手术治疗,但闭合复位应力求矫正内翻及内旋畸形,恢复Baumann角(肱骨角),以免遗留肘内翻畸形。即使留有一定程度的前后错位或角度,可在生长过程中逐渐矫正,远期功能影响不著。 有些不稳定骨折,可在复位后经皮自内、外髁穿入克氏针交叉固定,以保持整复的位置。 ...[详细]

预后

肱骨髁上骨折的治疗过程中,血管、神经、骨髂并发症比较多,应随时调整治疗方案,一旦并发症发生或形成,需立即或后期手术治疗,尤其后期手术治疗,其效果很难满意。

预防

无相关资料。

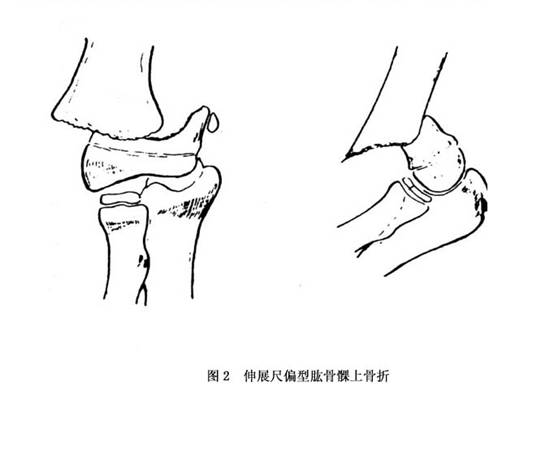

2.伸展尺偏型 外力自肱骨髁部的前外侧,肱骨髁受力作用,使肱骨髁上骨折的远侧端向尺侧和后侧移位。内侧骨质可能部分被压缩,外侧骨膜有时尚完整(图2)。此类骨折的内移和内翻的倾向性大,骨折移位时必须加以整复,以避免肘内翻畸形。

2.伸展尺偏型 外力自肱骨髁部的前外侧,肱骨髁受力作用,使肱骨髁上骨折的远侧端向尺侧和后侧移位。内侧骨质可能部分被压缩,外侧骨膜有时尚完整(图2)。此类骨折的内移和内翻的倾向性大,骨折移位时必须加以整复,以避免肘内翻畸形。 3.伸展桡偏型 外力自肱骨髁部的前内侧,骨折后,远侧骨折端向桡侧和后侧移位;这种骨折不易发生肘内翻畸形(图3)。

3.伸展桡偏型 外力自肱骨髁部的前内侧,骨折后,远侧骨折端向桡侧和后侧移位;这种骨折不易发生肘内翻畸形(图3)。 4.屈曲型 多系肘关节屈曲位,肘后着地。外力自下而上,尺骨鹰嘴直接撞击肱骨髁部,使之髁上部骨折。骨折远侧段向前移位,近侧段骨端向后移位。骨折线自前上方斜向后下方(图4)。

4.屈曲型 多系肘关节屈曲位,肘后着地。外力自下而上,尺骨鹰嘴直接撞击肱骨髁部,使之髁上部骨折。骨折远侧段向前移位,近侧段骨端向后移位。骨折线自前上方斜向后下方(图4)。