概述

下腰椎不稳症既是一种独立性疾患,又是许多腰椎疾患的一个症状,或称之临床表现之一。 下腰椎不稳所致的腰痛是影响人类正常生活和工作的常见病和多发病,据国外文献报道,在西方国家约有50%的成年人曾患腰痛,其中约半数需要就诊。自Mixt和Bar(1934)首次提出腰椎间盘突出症以来的大半个世纪里,人们对腰痛的认识越来越完善、深刻和丰富,特别是因退行性变所致的腰椎疾病已逐渐被认识,并且确定了较为完善的诊治手段。临床观察表明:至少30%的腰痛患者的症状与腰椎不稳有直接关系,其病因大多为退变所致。

病因

病因大多为退变所致。

发病机制

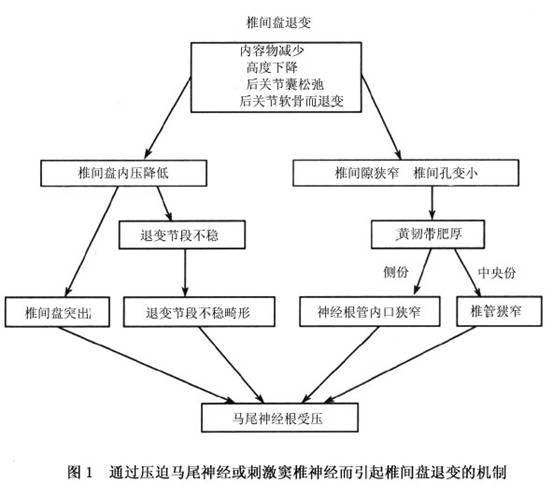

1.概述 由于髓核内含水率高达90%,因此,在正常情况下,椎间盘具有良好的弹性。但随着年龄的增长,其含水率逐年降低,并随着含水量减少而使椎间高度下降,以致由于此种回退而引起腰椎不稳。一般认为,腰椎不稳是腰椎退行性改变的早期表现之一,而外伤与劳损等与退变又具有密切关系。与此同时,小关节面、关节囊以及椎间盘的软骨盘最容易受到损伤,使软骨纤维化、厚度减小和骨质致密化。损伤程度不同,可引起不同程度的显微骨折(microfracture),且大多见于软骨下方。与此同时,滑膜可出现急性炎性反应,有液体渗出,渐而滑膜增厚,并可导致关节周围的纤维化。如损伤相对较轻,可通过组织修复而很快恢复。反复的损伤累积或...[详细]

临床表现

1.临床症状 轻者症状多不明显,重者则呈现脊椎滑脱症表现,但因其不伴椎弓峡部崩裂,故称之为“假性脊椎滑脱”。其中,腰痛及坐骨神经痛是腰椎不稳的主要症状,其特点是: (1)一般症状: ①腰部酸、胀及无力:除主诉下腰部酸、胀及无力外,患者感觉其腰部似“折断”,尤以站立过久后更为明显。 ②惧站立,喜依托:由于腰椎椎节间的松弛,患者多不愿长久站立,或是在站立时将身体依靠在现场可以借用依托之处,以减轻腰部的负荷。 ③可有急性发作:患者原来可有慢性腰痛史,发作时常有明显的外伤诱因。可有或无神经症状。 ④拒负重:因腰椎不稳,且多伴有腰肌萎缩,因此...[详细]

并发症

可并发假性脊椎滑脱症及腰椎交锁现象。

实验室检查

无相关实验室检查。

其他辅助检查

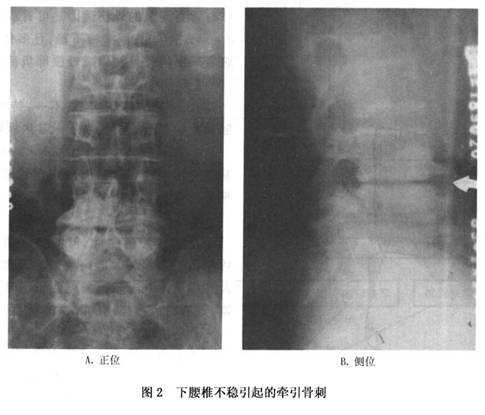

X线检查对于腰椎不稳的诊断具有重要意义,尤以动力性摄片更具价值,可早于MRI检查发现椎节不稳。常规摄片亦有一定的参考意义。 1.常规腰椎X线平片 (1)一般所见:在腰椎椎节不稳情况下,其主要表现为:小关节、棘突的不对称排列,小关节增生、肥大及半脱位等异常所见。 (2)牵引性骨刺(traction spur):此种骨刺一般多位于椎体前方或侧方,呈水平方向突起,基底部距椎间盘外缘约1mm。这是由于,腰椎不稳时相邻椎体出现异常活动,使椎间盘纤维环的外层纤维受到牵张性劳损所致。其临床意义也不同于常见的爪形骨刺。小的牵张性骨刺意味着有腰椎不稳存在,而大的牵张性骨刺仅提示该节...[详细]

诊断

本病的诊断标准意见不一,作者认为以下几点具有重要意义: 1.腰部交锁征 由于腰椎不稳症常与其他腰椎疾病同时存在,因此,临床症状比较复杂,且多无特异性,与其他原因引起的下腰痛较难区别,有时甚至毫无症状。当有反复急性发作且持续时间短暂的剧烈腰痛时,即应想到腰椎不稳的可能。腰部的不稳交锁现象对于本病的诊断具有明显的特异性,应重视。 2.平卧后症状消失 若患者处于活动状态时症状出现,检查时亦可有阳性所见,但平卧稍许休息后,症状明显减轻或完全消失,则此种动力性改变具有诊断意义。 3.动力性摄片阳性所见 在动力性摄片的同时,测量椎体间的相对移位,不仅可对腰椎不稳作...[详细]

治疗

1.非手术疗法 对于退变性腰椎不稳症的治疗,一般首先选择非手术疗法,其内容包括: (1)避免腰部的旋转活动,以减少对不稳节段的剪力。 (2)减肥,防止过剩体重局限在腹部,以减少对脊柱前凸的拉力。 (3)使用腰围制动,减少对不稳节段的压力。 (4)训练和鼓励患者持久地进行腹背肌功能练习,以强有力的腰背肌恢复不稳定节段的稳定性。 如果非手术疗法不能奏效,则应考虑手术治疗。 2.手术疗法 (1)概述:稳定腰椎的手术有后路和前路之分,过去多做后路手术,如横突植骨融合术、小关节植骨融合术、“H”形骨块椎板植骨术以及用机械棒固定手术等...[详细]

预后

下腰椎不稳定,早期诊断、治疗,牢固内固定,特别是界面固定装置的应用,预后能收到比较满意效果。

预防

无相关资料。

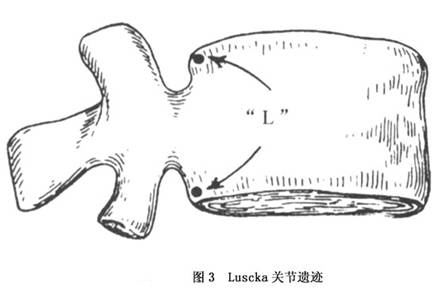

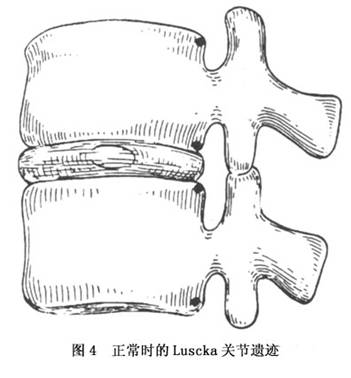

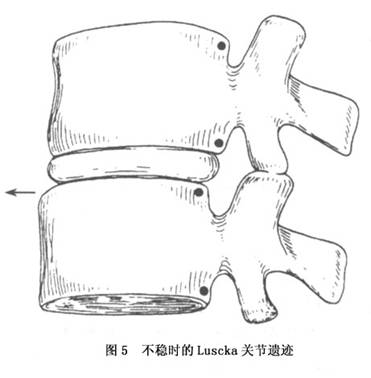

(3)椎间隙狭窄:椎间隙狭窄是腰椎疾患中常见的一种征象,是髓核脱位、移位及整个椎间盘退变的间接依据。小关节的改变常与椎间隙狭窄同时存在,因为椎间隙狭窄使小关节承受的压力增加,容易受到损伤和产生疼痛。 2.动力性摄片 (1)概述:相邻椎体间的相对移位异常增加,是腰椎不稳的重要表现之一,也是腰椎不稳的实质所在。临床上对于怀疑有腰椎不稳症的患者,医生总希望藉X线检查来发现腰椎不稳的可靠证据。但一般腰椎X线平片是在患者不做伸屈活动时的直立位拍摄的。由于骶棘肌的紧张及运动节段的静止,退变节段椎体间后缘相互位置的变化很难表现出来,此时需采用腰椎完全屈曲和伸展时的动力学观察。动力性X线摄影及测量技术的不断改进有助于腰椎不稳的诊断。 (2)摄片方法:首先在腰椎X片上确认Luscka关节的遗迹(图3)。在正常运动节段上,Luscka关节遗迹的位置在活动时是保持不变的(图4);而当运动节段不稳时,它们相互之间的关系就会发生改变(图5)。其次,需要有一个适当高度和长度的拱型架,患者俯卧或仰卧于其上面,病变间隙置于最高点,使腰肌在完全松弛的情况下能达到完全屈曲和完全伸展的目的。在拱型架上摄腰椎动力片时,由于髂骨与骶骨相重叠,故需控制好摄片条件。一般来说,球管中心作水平测向,对准拱形支架最高点射入暗匣中心,投照距离为100cm,曝光条件为95kV,200ms。

(3)椎间隙狭窄:椎间隙狭窄是腰椎疾患中常见的一种征象,是髓核脱位、移位及整个椎间盘退变的间接依据。小关节的改变常与椎间隙狭窄同时存在,因为椎间隙狭窄使小关节承受的压力增加,容易受到损伤和产生疼痛。 2.动力性摄片 (1)概述:相邻椎体间的相对移位异常增加,是腰椎不稳的重要表现之一,也是腰椎不稳的实质所在。临床上对于怀疑有腰椎不稳症的患者,医生总希望藉X线检查来发现腰椎不稳的可靠证据。但一般腰椎X线平片是在患者不做伸屈活动时的直立位拍摄的。由于骶棘肌的紧张及运动节段的静止,退变节段椎体间后缘相互位置的变化很难表现出来,此时需采用腰椎完全屈曲和伸展时的动力学观察。动力性X线摄影及测量技术的不断改进有助于腰椎不稳的诊断。 (2)摄片方法:首先在腰椎X片上确认Luscka关节的遗迹(图3)。在正常运动节段上,Luscka关节遗迹的位置在活动时是保持不变的(图4);而当运动节段不稳时,它们相互之间的关系就会发生改变(图5)。其次,需要有一个适当高度和长度的拱型架,患者俯卧或仰卧于其上面,病变间隙置于最高点,使腰肌在完全松弛的情况下能达到完全屈曲和完全伸展的目的。在拱型架上摄腰椎动力片时,由于髂骨与骶骨相重叠,故需控制好摄片条件。一般来说,球管中心作水平测向,对准拱形支架最高点射入暗匣中心,投照距离为100cm,曝光条件为95kV,200ms。

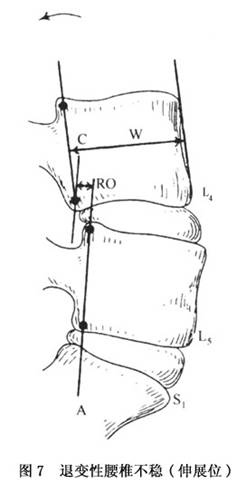

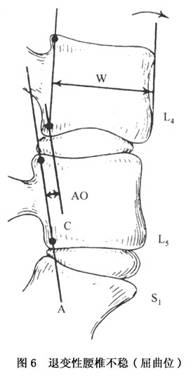

(3)移位值的测量和计算:在X线片上找出椎体间相互位置关系异常的节段,在下一椎体上,做后上缘和后下缘的连线A,再通过上一椎体的后上缘做A的平行线C。测量直线A、C之间的垂直距离,后移用RO表示,前移用AO表示,并测量上一椎体的矢状径W。移位值=RO(或AO)/W×100%,当仰卧位移位值>9%,或俯卧位移位值>6%时,可以辅助临床诊断为退变性腰椎不稳症(图6,7)。

(3)移位值的测量和计算:在X线片上找出椎体间相互位置关系异常的节段,在下一椎体上,做后上缘和后下缘的连线A,再通过上一椎体的后上缘做A的平行线C。测量直线A、C之间的垂直距离,后移用RO表示,前移用AO表示,并测量上一椎体的矢状径W。移位值=RO(或AO)/W×100%,当仰卧位移位值>9%,或俯卧位移位值>6%时,可以辅助临床诊断为退变性腰椎不稳症(图6,7)。

当腰椎完全屈曲时,如果病变运动节段的Luscka关节遗迹的位置破裂,上一椎体向前滑移,一般说明椎间盘只有轻度的退变;当腰椎完全伸展时,如果病变运动节段的Luscka关节遗迹的位置破裂,上一椎体向后滑移,一般说明椎间盘有中度或严重的退变。Adams等提出“优势损伤”的概念。他们认为,腰椎完全屈曲时,棘间和棘上韧带有最高的紧张度,而腰椎完全伸展时,前纵韧带有最高的紧张度。因此,当椎间盘发生中度以上退变时,前制约因素——前纵韧带松弛。如果此时使腰椎完全伸展,那么已经松弛的前纵韧带就无力限制运动节段的后移,也即前制约因素的优势损伤。 3.CT和MRI检查在诊断中的意义 (1)概述:椎体的不稳可导致小关节的过度运动,久之可产生小关节的磨损和反应性骨增生,最后发生骨性关节炎,既降低了制约椎体前屈的功能,又加重了椎体的不稳。X线平片能清楚地显示不稳节段移位的程度,还可显示大部分病例的小关节是否对称,有无增生肥大,间隙是否狭窄,以及是否有骨刺或骨赘形成。但由于骨结构的重叠,其他病理征象在X线平片上常显示不清,因此CT及MR检查将发挥作用。 (2)CT检查的诊断意义:X线平片只能反映所查部位的二维结构,而CT检查能更详细地显示X线平片所见到的退变征象外,还可清楚地显示一些与神经根和马尾神经压迫有关的改变,包括关节囊钙化、黄韧带肥厚、神经根管狭窄、侧隐窝狭窄、椎管变形或狭窄等,这些征象有助于解释临床症状和体征以及X线征象不符的问题。在创伤性腰椎不稳的诊断方面,CT检查能发挥更优越的作用。因为,CT检查不但能显示椎旁血肿,而且能显示后部结构的损伤,还可以检查出微小的骨结构排列紊乱和小关节交锁。 (3)MRI检查的作用:临床观察表明:MRI检查在用于分析脊柱稳定性时既有X线平片与CT检查的优越性,又能直观地发现脊髓的改变。CT检查对脊柱成角、椎体滑脱等直接征象的显示较为困难,因此有时CT检查在诊断腰椎不稳时也不可靠。MRI检查多方位成像和直接显示脊髓的优点,使它在评价脊柱不稳时有特殊的优越性,主要表现在以下几个方面: ①椎体滑脱的诊断和分度。 ②了解椎管是否狭窄及其程度。 ③了解腰椎是否有侧凸、成角及其方向。 ④显示椎间盘、椎间关节退变的程度和范围。 ⑤显示脊髓有无受损及其性质和范围。 ⑥可显示影响脊柱稳定性的脊柱周围软组织,必要时可同时进行脊柱动力位成像。 MRI片上既可用X线平片的标准,也可用Denis标准进行脊柱不稳的分析。

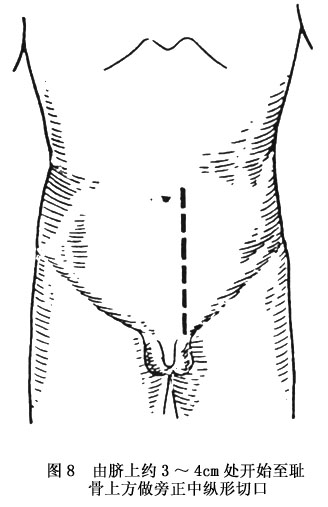

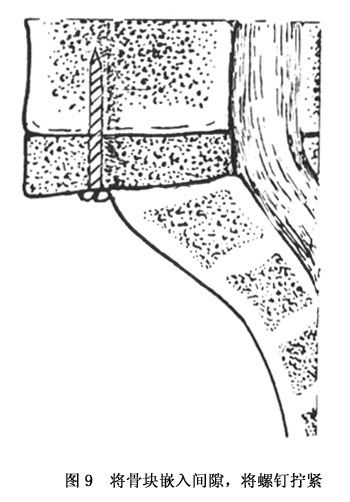

当腰椎完全屈曲时,如果病变运动节段的Luscka关节遗迹的位置破裂,上一椎体向前滑移,一般说明椎间盘只有轻度的退变;当腰椎完全伸展时,如果病变运动节段的Luscka关节遗迹的位置破裂,上一椎体向后滑移,一般说明椎间盘有中度或严重的退变。Adams等提出“优势损伤”的概念。他们认为,腰椎完全屈曲时,棘间和棘上韧带有最高的紧张度,而腰椎完全伸展时,前纵韧带有最高的紧张度。因此,当椎间盘发生中度以上退变时,前制约因素——前纵韧带松弛。如果此时使腰椎完全伸展,那么已经松弛的前纵韧带就无力限制运动节段的后移,也即前制约因素的优势损伤。 3.CT和MRI检查在诊断中的意义 (1)概述:椎体的不稳可导致小关节的过度运动,久之可产生小关节的磨损和反应性骨增生,最后发生骨性关节炎,既降低了制约椎体前屈的功能,又加重了椎体的不稳。X线平片能清楚地显示不稳节段移位的程度,还可显示大部分病例的小关节是否对称,有无增生肥大,间隙是否狭窄,以及是否有骨刺或骨赘形成。但由于骨结构的重叠,其他病理征象在X线平片上常显示不清,因此CT及MR检查将发挥作用。 (2)CT检查的诊断意义:X线平片只能反映所查部位的二维结构,而CT检查能更详细地显示X线平片所见到的退变征象外,还可清楚地显示一些与神经根和马尾神经压迫有关的改变,包括关节囊钙化、黄韧带肥厚、神经根管狭窄、侧隐窝狭窄、椎管变形或狭窄等,这些征象有助于解释临床症状和体征以及X线征象不符的问题。在创伤性腰椎不稳的诊断方面,CT检查能发挥更优越的作用。因为,CT检查不但能显示椎旁血肿,而且能显示后部结构的损伤,还可以检查出微小的骨结构排列紊乱和小关节交锁。 (3)MRI检查的作用:临床观察表明:MRI检查在用于分析脊柱稳定性时既有X线平片与CT检查的优越性,又能直观地发现脊髓的改变。CT检查对脊柱成角、椎体滑脱等直接征象的显示较为困难,因此有时CT检查在诊断腰椎不稳时也不可靠。MRI检查多方位成像和直接显示脊髓的优点,使它在评价脊柱不稳时有特殊的优越性,主要表现在以下几个方面: ①椎体滑脱的诊断和分度。 ②了解椎管是否狭窄及其程度。 ③了解腰椎是否有侧凸、成角及其方向。 ④显示椎间盘、椎间关节退变的程度和范围。 ⑤显示脊髓有无受损及其性质和范围。 ⑥可显示影响脊柱稳定性的脊柱周围软组织,必要时可同时进行脊柱动力位成像。 MRI片上既可用X线平片的标准,也可用Denis标准进行脊柱不稳的分析。 ③椎节凿骨:在椎间盘上、下软骨附着处的上、下椎体上用骨刀凿开,两侧亦凿断。凿入约2.5cm,将该部分椎间盘连同上、下软骨板及薄层椎体骨松质一并取出,然后用刮匙刮除剩余的椎间盘组织,直至见到后纵韧带。切勿穿透或损伤后纵韧带。此手术在退变性腰椎不稳手术中,常在腰5和骶1之间进行。 ④植入骨块:从髂前上棘向后沿髂骨嵴做切口,显露髂骨翼,做两侧骨膜下剥离。然后,取有双层皮质的全厚髂骨块,使髂骨翼的上缘即其嵴对向前方,双层骨皮质对向两侧,高度略高于椎间盘的高度。将植骨块紧密地锤入椎间隙内。若为腰椎椎体间植骨,锤紧后应使骨块前缘略低于椎体前缘平面。若在腰5骶1平面手术,则将手术台尾端降低。先在植骨块前中部拧一螺钉与骨面垂直。螺钉长度以透过植骨块及腰5椎体为度。将骨块嵌入该间隙,然后用特制螺丝旋凿将螺钉拧紧(图9)。摇平手术台,以利挤紧植骨块,将植骨块多余部分咬圆。左侧切口对腰3~4及腰4~5间隙的融合术效果较好,而且也比较安全。

③椎节凿骨:在椎间盘上、下软骨附着处的上、下椎体上用骨刀凿开,两侧亦凿断。凿入约2.5cm,将该部分椎间盘连同上、下软骨板及薄层椎体骨松质一并取出,然后用刮匙刮除剩余的椎间盘组织,直至见到后纵韧带。切勿穿透或损伤后纵韧带。此手术在退变性腰椎不稳手术中,常在腰5和骶1之间进行。 ④植入骨块:从髂前上棘向后沿髂骨嵴做切口,显露髂骨翼,做两侧骨膜下剥离。然后,取有双层皮质的全厚髂骨块,使髂骨翼的上缘即其嵴对向前方,双层骨皮质对向两侧,高度略高于椎间盘的高度。将植骨块紧密地锤入椎间隙内。若为腰椎椎体间植骨,锤紧后应使骨块前缘略低于椎体前缘平面。若在腰5骶1平面手术,则将手术台尾端降低。先在植骨块前中部拧一螺钉与骨面垂直。螺钉长度以透过植骨块及腰5椎体为度。将骨块嵌入该间隙,然后用特制螺丝旋凿将螺钉拧紧(图9)。摇平手术台,以利挤紧植骨块,将植骨块多余部分咬圆。左侧切口对腰3~4及腰4~5间隙的融合术效果较好,而且也比较安全。 ⑤术后处理:术后1~3天偶有腹胀,可行胃肠减压,待自行排气后即可取消。拔出胃肠减压管后,即可停止输液,开始进食。术后2~3天摄腰椎侧位X线片观察骨块的位置。术后2周可用石膏腰围帮助固定,下地活动。不然,需卧床休息10周方可带软腰围下地活动。 作者认为,此法操作避开了髂总动、静脉,不干扰骶前神经丛,植骨融合率高,尤其对已有轻度马

⑤术后处理:术后1~3天偶有腹胀,可行胃肠减压,待自行排气后即可取消。拔出胃肠减压管后,即可停止输液,开始进食。术后2~3天摄腰椎侧位X线片观察骨块的位置。术后2周可用石膏腰围帮助固定,下地活动。不然,需卧床休息10周方可带软腰围下地活动。 作者认为,此法操作避开了髂总动、静脉,不干扰骶前神经丛,植骨融合率高,尤其对已有轻度马