概述

梗阻性肾病(obstructive nephropathy)是指各种原因引起的尿路任何部位的梗阻,导致梗阻上方压力增高,产生肾实质损害及功能障碍。它是急性和慢性肾衰竭的常见原因之一,也是反复发作尿路感染常见的诱发因素。

病因

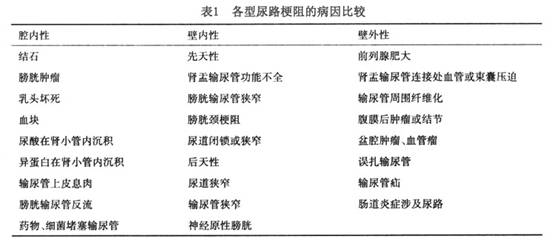

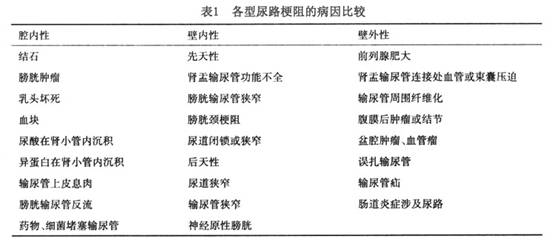

引起梗阻性肾病的原因很多,其分类的方法亦有多种,目前多数学者主张按病因进行分类,即按梗阻部位的病因分为腔内性、壁内性及壁外性(表1)。 根据不同病因,病变可以为单侧或双侧。

根据不同病因,病变可以为单侧或双侧。

根据不同病因,病变可以为单侧或双侧。

根据不同病因,病变可以为单侧或双侧。

发病机制

任何病因引起的梗阻性肾病,均可导致梗阻肾结构和功能性病变;梗阻1周,肾内变化都属可逆性病变,当梗阻解除后肾小球滤过率(GRF)能恢复到梗阻前的2/3;如果梗阻4周后解除,则GRF仅能恢复到原来的20%~25%;若完全性梗阻超过4~6周,则造成不可逆的肾脏结构和功能的破坏。两侧完全性梗阻,可发生肾急性肾衰。 在梗阻的早期,肾盂及输尿管壁肌肉代偿性肥厚,肾脏水肿出血,若梗阻继续存在或加重,由于肾内压力持续增高,组织受压,血流减少,导致肾内细胞坏死;4~8周后,表面呈紫蓝色,体积明显萎缩,切面可见楔形充血坏死或缺血瘢痕,髓质几乎完全破坏,皮质变薄而成为硬化环。镜下可见集合管、远、近曲小管萎...[详细]

临床表现

由于梗阻性肾病的病因、性质、部位、时间长短以及有无并发症等的不同,其临床表现较为复杂。 1.症状 (1)下尿路症状:因尿道狭窄、前列腺病变、膀胱颈梗阻、神经源性膀胱等所致者,常表现并排尿困难、尿流变细、尿后淋漓不尽等。合并感染者,可出现下尿路刺激症状及血尿或脓尿。 (2)上尿路症状:因输尿管狭窄、结石、血块堵塞或误扎输尿管等导致梗阻性肾病者,可出现肾绞痛、血尿。合并感染时,除尿路刺激征外,可伴寒战、高热及胃肠道症状。 (3)全身症状:尿量增加或减少交替出现,若有肾功能不全时,可出现纳呆、恶心、呕吐、精神不振、乏力、嗜睡等。 2.体征 ...[详细]

并发症

常见感染、尿潴留、血尿、肾功能不全等。

实验室检查

下述检查可作为诊断梗阻性肾病及其病变程度的客观指标。 1.尿液 尿中可出现蛋白或管型,早期尿渗透压升高,晚期尿比重低且固定。合并感染者可见红、白细胞,尿培养可检出致病菌。 2.血液 合并感染时血象可增高,双侧梗阻肾功能不全时可有不同程度的贫血、血尿素氮及肌酐增高、二氧化碳结合力及血钙降低、血磷增高。

其他辅助检查

特殊检查:下列检查可了解梗阻的部位、程度、性质及肾功能情况。 1.B型超声 可了解尿路扩张积水的程度、部位以及肾脏大小、皮质厚度、膀胱有无残余尿、尿路周围有无肿块压迫,并可间接推测残余肾功能。 2.X线平片 X线腹部平片可帮助发现肾、输尿管阳性结石,了解肾脏大小,恶性肿瘤影及有无骨转移,发现脊柱裂提示可能有神经源性膀胱。 3.放射性核素图 梗阻肾可出现典型的高水平延长线,尚可了解分侧肾梗阻的程度及单侧肾功能。 4.静脉肾盂造影及逆行造影 可帮助了解积水的部位、程度,并可发现尿路阴性结石及占位病变。 5.CT及MRI 可准确诊断泌尿系梗...[详细]

诊断

典型病例诊断并不困难。但明确梗阻的性质、部位和病因往往需做系统检查方能确定。单纯反复尿路感染或腹部包块为主诉者,极易被误诊。 病史及体征:具有典型症状和体征者,选择性做过筛检查即可确诊。

治疗

诊断确立后,应及时针对病因治疗,尽早解除梗阻,防治感染,纠正水与电解质平衡,保护肾功能。 1.解除梗阻 针对不同病因、不同部位、不同程度的尿路梗阻,采取不同方法解除梗阻。 (1)尿路结石:任何部位的结石,若直径<5mm时,有可能排出。中西医结合疗法总的原则是排石、溶石、碎石、取石。 排石方法应口服清热利湿、通淋排石方药,每于服药后半小时,再加服阿托品0.6~0.9mg,并反复作下跳动作,可提高排石率。溶石方法是口服溶石鹅去氧胆酸(CDCA)与熊去氧胆酸(UDCA),服后0.5~2年的溶石率分别为34%和33%。若结石直径>5mm和(或)经上述方法治疗无效,...[详细]

预后

老年人合并肾功能衰竭时,一般预后不良。

预防

针对病因积极治疗,内科治疗无效时,应尽快手术。