概述

天疱疮(pemphigus)是一组皮肤黏膜自身免疫性大疱性皮肤病。组织学以棘层松解导致的表皮内水疱为特征。免疫病理学发现有抗角质形成细胞表面的IgG抗体。 本病与祖国医学文献中记载的“天疱疮”、“火赤疮”相类似。。外科大成?天疱疮记载“天疱疮者,初起白色燎浆水泡,小如芡实,大如棋子,延及遍身,疼痛难忍”。又如。医宗金鉴·外科心法 ?火赤疮记载:“初起小如芡实,大如棋子,燎浆水疱,色赤者为火赤疮;若顶白根赤,名天疱疮。”

病因

目前认为本病可能为自身免疫性疾病。电子显微镜观察在棘层松解的早期,就已出现桥粒结构的异常,桥粒结构的破坏或数量的减少在水疱的形成和棘层松解过程有着极为重要的作用。

发病机制

免疫荧光发现抗角质形成细胞表面的IgG自身抗体(天疱疮抗体)是天疱疮的重要标志。直接免疫荧光发现病人的表皮中有抗细胞表面抗体,间接免疫荧光发现血清有抗表皮细胞表面IgG抗体。 寻常性大疱疮和落叶性天疱疮有相似的直接免疫荧光和间接免疫荧光表现,两种疾病在免疫荧光上很难鉴别。间接免疫荧光底物对检查结果有很大影响,一般检测落叶性天疱疮用豚鼠食管,而猴子食管对寻常性天疱疮抗体更为敏感。在循环天疱疮抗体滴度和疾病严重性之间有相关性,即滴度越高,说明病情愈重。这种相关性有统计学显著性差异。尽管如此,有部分患者并不完全符合这一规律。因此,在这类病人的治疗中,疾病严重性比天疱疮抗体滴度更为重要。...[详细]

临床表现

天疱疮主要分为寻常性天疱疮、增殖性天疱疮、落叶性天疱疮和红斑性天疱疮。 1.寻常性天疱疮(remphigus vulgaris) (1)皮肤损害:本病症状常以疼痛为主,罕见瘙痒,原发性损害为松弛性水疱,可发生于全身任何部位皮肤表面,通常发生于外观正常的皮肤表面,亦可发生于红斑性皮肤上。新发水疱通常是松弛性或在很短时间内变为松弛性,以手指将疱轻轻加以推压,可使疱壁扩展,水疱加大,稍用力推擦或搔刮外观正常的皮肤,亦可使表皮细胞松解而致表皮脱落或于搓后不久在搓处发生表皮内水疱,此现象叫棘层松解症或尼氏征(Nikolsky’s sign)。水疱以头面、颈、胸背、腋下、腹股沟等处...[详细]

并发症

颊黏膜是最常见的受累部位。咽、喉及食管黏膜亦可受累,这些部位受累可能导致病人摄食、咀嚼及吞咽困难。

实验室检查

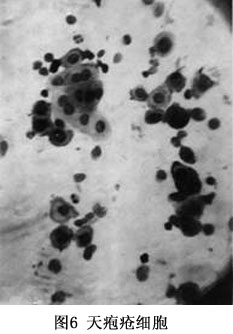

缺乏特异性,患者多有轻度贫血,贫血程度与病情严重程度成正比,白细胞总数增加,半数患者嗜酸性粒细胞升高,血沉增高,肝肾功能检查基本正常。 细胞学检查(Tzanck涂片):用钝刀刮糜烂面薄涂于玻片上,或用玻片在糜烂面上轻压一下,然后固定,瑞特或Giemsa染色,可见细胞呈圆形、椭圆形,细胞间桥消失,细胞核呈圆形染色较淡,可见核仁,细胞质嗜碱,即所谓天疱疮细胞或Tzanck细胞(图6)。 间接免疫荧光检查:本病90%以上患者血清有抗表皮细胞表面的抗体,大疱疮抗体滴度与疾病的严重程度和活动性大体相平行。临床症状改善后滴度可下降或转阴,但它不是判断疾病严重性的唯一指征。天疱...[详细]

其他辅助检查

组织病理:各型天疱疮的组织病理变化特点如下: 1.寻常性天疱疮 棘细胞下层,基底细胞层上发生棘突松解,产生裂隙和水疱,基底仅剩一层基底细胞,位于真皮乳头上者,类似肠绒毛称绒毛。疱液中有棘突松解细胞,此细胞较正常细胞大,呈圆形,核浓缩居中,胞质均匀一致,核周有一圈淡染清晰区,此细胞又称为Tzanck细胞。真皮上部轻度水肿,少数嗜酸性粒细胞和中性粒细胞浸润。 2.增殖性天疱疮 早期损害棘层下方有棘突松解裂隙或空腔形成,可见绒毛。表皮有嗜酸性粒细胞小脓肿。晚期角化过度,棘层肥厚呈乳头瘤样增生,病理变化类似寻常性天疱疮,但绒毛形成及表皮下伸特别明显。陈旧性皮损无诊断价值。 ...[详细]

诊断

1.诊断要点主要为皮肤上有松弛性水疱,尼氏征阳性,常伴有黏膜损害,Tzanck细胞涂片可见天疱疮细胞,组织病理有特征性改变,直接免疫荧光对水疱周围外观正常皮肤冷冻切片染色,表皮细胞间有网状荧光的存在。间接免疫荧光患者血清中可查到抗表皮细胞表面物质的自身抗体。 2.中医病机和辨证 (1)内因心火,脾湿蕴蒸,复感风热暑湿之邪,致使火邪犯肺,不得疏泄,熏蒸不解,外越皮肤而发;亦可因湿热内蕴,日久化燥,耗气灼津,致使气阴两伤。 (2)中医辨证分型: ①毒热炽盛型: 主证:发病急骤,水疱迅速扩展或新疱泛发,糜烂面鲜红或上覆脓液,伴身热口渴,大便...[详细]

治疗

1.支持治疗 应给予高蛋白高维生素高钙饮食,注意水电解质平衡,进食困难者应由静脉补充,贫血者及营养不良显著者给予输血。长期用皮质激素者应补充钾以防低钾血症。如有细菌或真菌感染应给予足量敏感抗生素或抗真菌药物。 2.全身治疗 (1)皮质类固醇激素:为目前治疗本病的首选药物。应尽量做到早期治疗,足量控制,正确减量,继用维持量。一般用量为每天80~120mg泼尼松。治疗1周后,如无明显疗效,应增加剂量,主要根据新发水疱数、水疱愈合速度和天疱疮抗体滴度来判断疗效。增加剂量前应排除继发感染的可能。皮损控制后继续用药2~3周,然后减量,口腔损害往往不易短期消退,不一定作为减量的标...[详细]

预后

1.皮质类固醇激素使用前,天疱疮的预后极差,死亡率极高,预后与以下几个因素有关。 (1)老年及幼年患者死亡率比中年患者高。 (2)死亡发生在3年内,如生存超过5年,其预后非常好。 (3)未得到及时有效的治疗者,预后较差。 (4)红斑性天疱疮较其他各型天疱疮预后好。 2.天疱疮的死亡原因 (1)感染:由细菌或病毒引起的呼吸道感染是重要的死亡原因。 (2)皮质类固醇激素和免疫抑制剂的治疗产生的副作用在导致病人死亡方面起一定的作用。如感染、消化道出血、胃穿孔、栓塞、心功能衰竭等。 (3)其次天疱疮本身和并...[详细]

预防

给予高蛋白高维生素高钙饮食,注意水电解质平衡,进食困难者应由静脉补充,贫血者及营养不良显著者给予输血。长期用皮质激素者应补充钾以防低钾血症。如有细菌或真菌感染应给予足量敏感抗生素或抗真菌药物。

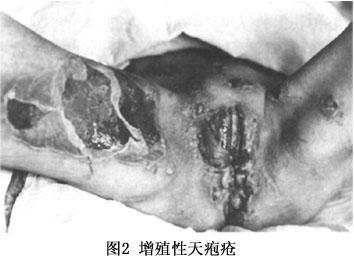

(2)黏膜损害:在大部分病人中,疼痛性黏膜糜烂是寻常性天疱疮的典型性临床表现,也可能是皮损出现前约5个月左右的唯一症状。最常见的黏膜损害部位是口腔。颊黏膜是最常见的受累部位。咽、喉及食管黏膜亦可受累,这些部位受累可能导致病人摄食、咀嚼及吞咽困难。其他受累部位包括眼结膜、肛门、耳道、阴唇、阴道、子宫颈、龟头等处黏膜。 2.增殖性天疱疮(pemphigus vegetans) 少见,为寻常性天疱疮的一个异型。 (1)其特点为糜烂面上出现蕈样及乳头瘤样增殖,周围绕有炎性红晕,表面覆有厚痂,有臭味,周围有新鲜水疱。 (2)好发于腋窝、腹股沟、肛门、外阴、乳房下、脐窝等皱褶部位。 (3)本病分为两型,重型(neumann型)及良性过程的轻型(Hallopeau)。尽管后者与增殖性皮炎有许多相似之处,但免疫荧光显示,增殖型天疱疮两型均有细胞表面IgG沉着。 (4)病程慢性,自觉症状轻微,疾病过程中可长期缓解(图2)。

(2)黏膜损害:在大部分病人中,疼痛性黏膜糜烂是寻常性天疱疮的典型性临床表现,也可能是皮损出现前约5个月左右的唯一症状。最常见的黏膜损害部位是口腔。颊黏膜是最常见的受累部位。咽、喉及食管黏膜亦可受累,这些部位受累可能导致病人摄食、咀嚼及吞咽困难。其他受累部位包括眼结膜、肛门、耳道、阴唇、阴道、子宫颈、龟头等处黏膜。 2.增殖性天疱疮(pemphigus vegetans) 少见,为寻常性天疱疮的一个异型。 (1)其特点为糜烂面上出现蕈样及乳头瘤样增殖,周围绕有炎性红晕,表面覆有厚痂,有臭味,周围有新鲜水疱。 (2)好发于腋窝、腹股沟、肛门、外阴、乳房下、脐窝等皱褶部位。 (3)本病分为两型,重型(neumann型)及良性过程的轻型(Hallopeau)。尽管后者与增殖性皮炎有许多相似之处,但免疫荧光显示,增殖型天疱疮两型均有细胞表面IgG沉着。 (4)病程慢性,自觉症状轻微,疾病过程中可长期缓解(图2)。 3.落叶性天疱疮(pemphigus foliaceas) (1)其特征性的临床损害为在红斑性基底上的鳞屑性、结痂性糜烂面。 (2)原发性损害为红斑性基底面,可出现为水疱,疱壁薄,易于破裂,形成浅在性糜烂面,以后水疱较少发生(图3)。

3.落叶性天疱疮(pemphigus foliaceas) (1)其特征性的临床损害为在红斑性基底上的鳞屑性、结痂性糜烂面。 (2)原发性损害为红斑性基底面,可出现为水疱,疱壁薄,易于破裂,形成浅在性糜烂面,以后水疱较少发生(图3)。 (3)在早期或限局性损害,皮损多分布于颜面,头皮和上背部等皮脂溢部位。损害日渐扩大,自觉烧灼、疼痛及瘙痒。 (4)口腔黏膜很少受累,尼氏征阳性。 4.红斑性天疱疮(pemphigus erythematosus) 又称辛耐尔阿塞尔综合征(Senear-ushel syndrome),可转变为落叶性天疱疮,有人认为是落叶性天疱疮限局型和良性型。皮损主要位于头皮、颜面、胸背等皮肤脂溢部位(图4,5)。一般无黏膜损害,红斑性天疱疮皮损局限,持续数年,其特征性存于其免疫病理等方面,红斑性天疱疮患者血清有抗核抗体,基底膜带亦可见IgG和C3沉积。

(3)在早期或限局性损害,皮损多分布于颜面,头皮和上背部等皮脂溢部位。损害日渐扩大,自觉烧灼、疼痛及瘙痒。 (4)口腔黏膜很少受累,尼氏征阳性。 4.红斑性天疱疮(pemphigus erythematosus) 又称辛耐尔阿塞尔综合征(Senear-ushel syndrome),可转变为落叶性天疱疮,有人认为是落叶性天疱疮限局型和良性型。皮损主要位于头皮、颜面、胸背等皮肤脂溢部位(图4,5)。一般无黏膜损害,红斑性天疱疮皮损局限,持续数年,其特征性存于其免疫病理等方面,红斑性天疱疮患者血清有抗核抗体,基底膜带亦可见IgG和C3沉积。

间接免疫荧光检查:本病90%以上患者血清有抗表皮细胞表面的抗体,大疱疮抗体滴度与疾病的严重程度和活动性大体相平行。临床症状改善后滴度可下降或转阴,但它不是判断疾病严重性的唯一指征。天疱疮抗体可见于烧伤,Lyell中毒性表皮坏死松解症,青霉素药疹等。但这种抗体滴度较弱,且在体内不能与表皮细胞结合,不引起组织损伤。

间接免疫荧光检查:本病90%以上患者血清有抗表皮细胞表面的抗体,大疱疮抗体滴度与疾病的严重程度和活动性大体相平行。临床症状改善后滴度可下降或转阴,但它不是判断疾病严重性的唯一指征。天疱疮抗体可见于烧伤,Lyell中毒性表皮坏死松解症,青霉素药疹等。但这种抗体滴度较弱,且在体内不能与表皮细胞结合,不引起组织损伤。 电子显微镜观察:早期的研究认为表皮细胞间基质局部或全部溶解,细胞间隙变宽,随后桥粒破坏消失导致棘突松解形成。近年的研究表明桥粒的破坏或形成障碍是导致水疱形成的主要原因,非皮损部位皮肤电镜观察可见桥粒破坏及数量减少。

电子显微镜观察:早期的研究认为表皮细胞间基质局部或全部溶解,细胞间隙变宽,随后桥粒破坏消失导致棘突松解形成。近年的研究表明桥粒的破坏或形成障碍是导致水疱形成的主要原因,非皮损部位皮肤电镜观察可见桥粒破坏及数量减少。