概述

肛门直肠畸形是较常见的消化道畸形,其种类繁多,病理复杂,不仅肛门直肠本身发育缺陷,肛门周围肌肉—耻骨直肠肌、肛门外括约肌和内括约肌均有不同程度的改变;神经系统改变也是该畸形的重要改变之一;另外该畸形伴发其他器官畸形的发生率很高,有些病例为多发性畸形或严重危及病儿生命的畸形。 早在古代,人们对肛门直肠畸形就有了认识,但直至7世纪才有人用细长小刀切开会阴部及肠腔,并用探条扩张治疗该畸形。我国在16世纪,明代孙志宏的著作。简明医壳〃中对肛门闭锁的手术治疗有详细记载;“罕有儿初生无谷道大便不能者,旬日后必不救,须用细刀割穿,要对孔亲切,开道之后,用绢帛卷如小指,以香油浸透插入,使不再合,傍用...[详细]

病因

肛门直肠畸形的发生是胚胎发育发生障碍的结果。引起肛门直肠发育障碍的原因尚不清楚,近年来许多学者认为与遗传因素有关。根据文献报道,肛门直肠畸形有家族发病史者在1%以下。佐伯守洋报道的350例肛门直肠畸形中,有3例家族同胞兄弟患同一疾病。Van Gelder报道在一个家族中,兄弟姐妹4人均患此病,第1子为肛门狭窄,第2子为直肠尿道瘘,两个女儿均为直肠阴道瘘。矢野博道等收集29篇文献中有34个家族发病,与遗传有关者19组,16组为常染色体隐性或显性遗传,3组为伴性隐性遗传,其中双胎和三胎者13组,占1/3。也有人认为肛门直肠畸形病儿的同胞中发生该畸形的可能性为25%。 古川敏记对猪的先天...[详细]

临床表现

先天性肛门直肠畸形的种类很多,其临床症状不一,出现症状时间也不同。有的患儿生后即出现急性肠梗阻症状,有的生后很久才出现排便困难,甚至少数患儿长期没有症状或症状轻微。绝大多数肛门直肠畸形患儿,在正常肛门位置没有肛门。婴儿出生后24h不排胎便,就应想到肛门直肠畸形,应及时进行检查。约有3/4的病例,包括全部无瘘的肛门直肠闭锁和一部分虽有瘘,但瘘口狭小不能排出胎粪或仅能排出少量胎粪者,如直肠膀胱瘘、尿道瘘等,喂奶后就出现呕吐,吐出物为奶,并含有胆汁,以后可吐粪样物,腹部逐渐膨胀,病情日趋严重,如未确诊和治疗,6~7天即可死亡。另一部分病例,包括肛门直肠狭窄和有阴道瘘、前庭瘘及会阴瘘且瘘管较粗者,在生...[详细]

并发症

1.泌尿系感染 高位或肛提肌上畸形伴有泌尿系瘘时,病儿可反复发生尿道炎、阴茎炎和上尿路感染。 2.尿便失禁 高位或肛提肌上畸形合并脊椎畸形者,若骶神经发育受累,因其分支支配膀胱和肛门括约肌肉故可有尿便失禁。 3.阴道炎 直肠前庭瘘女病儿,因粪便经常自阴道前庭瘘流出,可引起病儿阴道炎或上行性感染。

实验室检查

目前没有相关内容描述。

其他辅助检查

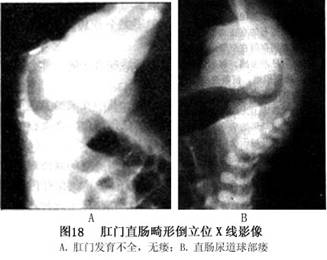

1.X线检查 1930年Wangensteen和Rice设计了倒置摄片法诊断肛门直肠畸形,至今仍被广泛采用。其操作步骤是在生后12h以上先将病儿卧于头低位5~10min,用手轻柔按摩腹部,使气体充分进入直肠。在会阴部相当于正常肛穴位置的皮肤上固定一金属标记,或涂少量钡剂做标志,再提起病儿双腿倒置1~2min,X线中心与胶片垂直,X线管球与患儿间距2米,双髋并拢屈曲位(70°~90°),射入点为耻骨联合,在病儿吸气时曝光。做侧位和前后位摄片。盆腔气体阴影与金属标记间的距离即代表直肠末端的高度。在侧位片上,从耻骨中点向骶尾骨交界处连一线,为耻尾线(PC线),再于坐骨嵴与耻尾线划平行线为Ⅰ线(图1...[详细]

诊断

先天性肛门直肠畸形的诊断在临床上一般并不困难,但更重要的是准确的测定直肠闭锁的高度,直肠末端与耻骨直肠肌的关系和有无泌尿系瘘以及脊柱畸形的存在,以便更合理的采取治疗措施,为此,应根据临床症状、体征进行必要的辅助检查。

预后

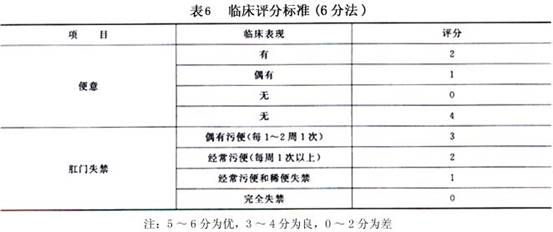

肛门直肠畸形的治疗效果近年来已有明显改善,总病死率由过去的25%~30%降至近年的10%左右,手术死亡率已降到2%左右。 目前仍有约1/3的病例术后有不同程度的肛门功能障碍。有些患儿功能障碍严重,给患儿及其家属造成长期的,甚至是终身的痛苦和烦恼。肛门直肠畸形的位置越高,术后排便功能障碍的发生率越高,程度越严重。术后排便障碍的发生率,功能障碍高位畸形者为86.4%,中位畸形为47.9%,低位畸形为27%。 关于较客观准确地判定肛门排便功能,李正、王练英等综合国内外有关资料及自己的经验,并考虑到设备条件,提出肛门成形术后肛门功能综合评定标准。推荐以便意、失禁的有无及其程度判...[详细]

预防

目前没有相关内容描述。

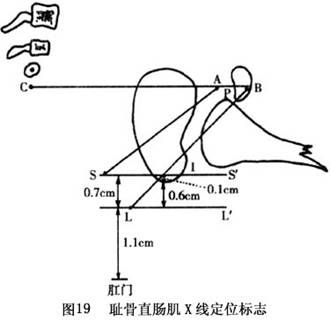

王常林通过对50具新生儿盆腔尸体经10%福尔马林液固定后,解剖观察耻骨直肠肌上、下缘最低点作与PC线的平行线(图19),分别为SS’和LL’,提出在X线照片上,以耻骨直肠肌上、下缘最低点做为高、中、低位畸形的分界线较为合适。观察结果,SS’线及LL’线分别距肛门(1.75±0.3)cm和(1.04±0.27)cm。为了便于临床使用,故提出直肠盲端气体阴影距肛穴1.8cm和1.1cm两个距离标准,即盲端距肛穴1.8cm以上者为高位,1.1cm以下者为低位,在1.1~1.8cm之间者为中间位畸形,此标准与PC线、M线、I线的位置关系基本一致。同时应用该法判定肛门直肠畸形病儿45例,41例判定正确,直肠盲端所处位置和耻骨直肠肌的解剖与本法术前判定相符合;4例判定失误,主要原因是投照条件不当,其中1例为早产儿合并肺炎、硬肿症,24h摄片时,结肠气体很少,导致判断失误。

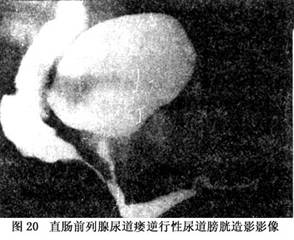

王常林通过对50具新生儿盆腔尸体经10%福尔马林液固定后,解剖观察耻骨直肠肌上、下缘最低点作与PC线的平行线(图19),分别为SS’和LL’,提出在X线照片上,以耻骨直肠肌上、下缘最低点做为高、中、低位畸形的分界线较为合适。观察结果,SS’线及LL’线分别距肛门(1.75±0.3)cm和(1.04±0.27)cm。为了便于临床使用,故提出直肠盲端气体阴影距肛穴1.8cm和1.1cm两个距离标准,即盲端距肛穴1.8cm以上者为高位,1.1cm以下者为低位,在1.1~1.8cm之间者为中间位畸形,此标准与PC线、M线、I线的位置关系基本一致。同时应用该法判定肛门直肠畸形病儿45例,41例判定正确,直肠盲端所处位置和耻骨直肠肌的解剖与本法术前判定相符合;4例判定失误,主要原因是投照条件不当,其中1例为早产儿合并肺炎、硬肿症,24h摄片时,结肠气体很少,导致判断失误。 值得注意的是,倒立侧位X线片有时遇到下列情况可造成误差:①检查过早(生后12h以内者),肠道气体尚未充盈达到直肠末端;②检查时病儿倒置时间少于1~2min;③X线射入角度不合适及在病儿呼气时曝光。 在观察X线倒置位平片时,同时观察骶尾骨有无畸形、反曲、融合、半椎体及缺如等改变。同时应观察膀胱内有气体或液平面,或在肠腔内有钙化的胎便影,直肠盲端呈鸟嘴状改变等是诊断泌尿系瘘的可靠方法。发现此种改变可行逆行性尿道膀胱造影,此时可见造影剂充满瘘道或进入直肠(图20),对确定诊断有重要价值。对有结肠造瘘的病儿采用经肠腔或瘘道造影,可以了解瘘管长度、瘘道走行方向及直肠末端的水平等。

值得注意的是,倒立侧位X线片有时遇到下列情况可造成误差:①检查过早(生后12h以内者),肠道气体尚未充盈达到直肠末端;②检查时病儿倒置时间少于1~2min;③X线射入角度不合适及在病儿呼气时曝光。 在观察X线倒置位平片时,同时观察骶尾骨有无畸形、反曲、融合、半椎体及缺如等改变。同时应观察膀胱内有气体或液平面,或在肠腔内有钙化的胎便影,直肠盲端呈鸟嘴状改变等是诊断泌尿系瘘的可靠方法。发现此种改变可行逆行性尿道膀胱造影,此时可见造影剂充满瘘道或进入直肠(图20),对确定诊断有重要价值。对有结肠造瘘的病儿采用经肠腔或瘘道造影,可以了解瘘管长度、瘘道走行方向及直肠末端的水平等。 2.B超检查 应用超声波断层扫描仪,机械扇形扫描探头频率为3~5MHz。患儿检查无需特殊准备,取平卧截石位,探头接触病儿肛穴处会阴皮肤,作矢状切面扫查可获得肛门直肠区声像图。会阴部皮肤呈细线状强回声;骶骨椎体常显示串珠状排列强回声伴有后方声影,第1骶椎较宽,并向前下方倾斜,构成骶曲起始部,易辨认;骶椎前方一般可见直径约1cm的管状结构回声,管腔内多为无回声区,其中间可有气泡的强回声;直肠前上方可见充盈的膀胱,膀胱壁呈细线状强回声,内部则为无回声区,而膀胱后方可见回声增强。 检查时如发现会阴皮肤的回声显示不清,可在皮肤表面加水囊,以增加水囊与皮肤界面的清晰度。如果有会阴瘘、前庭瘘者可经瘘管外口插入导管注入生理盐水20~40ml,最好取头高足低30°位,使直肠盲端充分充盈,防止水外溢。按上述方法扫描,不但可以显示直肠盲端与肛门皮肤间距,而且可以观察瘘管走向和长度。直肠膀胱瘘者,膀胱内均见游动的强回声或较强回声光点,按压下腹部时光点明显增多。 正常直肠在骶前穿过盆隔肛提肌与外括约肌至肛门通往体外。直肠闭锁形成的直肠盲端与会阴皮肤之间常有软组织相隔。盆腔底的软组织在超声检查中常显示非均质强回声,直肠盲端多充满胎粪,在超声检查中则显示盲管形低回声。但要注意盲腔内胎粪稀稠可导致回声有差异,稀薄胎粪呈低回声或近似无回声,如盲腔内含有气体则有强回声区,体位改变时,强回声位置常随之移动。患儿哭闹腹内压有改变时,管腔盲端即随呼吸上下摆动,此时应待直肠盲端图像移至与皮肤最近位置时停帧,或改变探头方向使呈冠状切面扫查而停帧测量与肛区皮肤最短距离。 全学模应用B超检查肛门直肠畸形15例,除1例手术发现与B超测值相差1.0cm外,其余14例误差均在0.3cm以内。此外汪楚文也报道应用B超检测肛门闭锁合并直肠瘘16例,其中合并前庭瘘8例,会阴瘘5例,膀胱瘘及尿道瘘3例。直肠盲端与肛周皮肤间距测量与外科检测结果符合15例,仅1例误差>5mm。 3.CT检查 肛门括约肌群包括内、外括约肌及耻骨直肠肌,其形成及发育程度是决定肛门直肠畸形患儿预后最重要的因素。应用CT直接了解直肠盲端与耻骨直肠肌环的关系,对提高婴幼儿肛门直肠畸形的治疗效果是极重要的。 应用CT仪进行盆腔扫描,检查前病儿禁食4~6h,用硫贲妥钠10~15mg/kg,或氯胺酮3~6mg/kg肌内注射。仰卧位,双下肢伸直固定于检查台上,以耻骨联合下缘为零点,每5mm为一平面,从-5mm位开始倍精扫描,依次向头端断层检查,共获得8个断面图像。也有人自会阴部皮肤表面向头侧端与体轴成直角,每隔5mm作一次扫描,CT水平窗中心为正30,宽250,耻骨联合下缘作为标准扫描平面。在扫描限幅内,用电子计算机算出骨盆出口肌肉分布面积。骨盆出口三角是以两坐骨结节下缘为底边。耻骨联合为顶点,用计算机求出三角形面积。用骨盆出口肌肉分布的面积与骨盆出口三角面积之比乘以100%,即算出二者之比。正常儿随年龄增长面积比值基本相同,为37.2%±5.7%。不同类型肛门直肠畸形患儿比值有明显差异,低位与中位肛门畸形患儿肛周肌肉分布及面积比值基本接近正常,而高位畸形肌肉分布范围小,比值低。因此,应用CT提供可靠的形态学资料,有助于手术方案的设计。郎诗民等报道2例无肛CT检测情况:1例2天男婴高位肛门直肠闭锁,CT检查:在闭孔肌平面,清楚显示肠管通过肌环;在-5mm平面,中线肛门处可见括约肌软组织团块影。另一例亦为男性,6个月因高位肛门直肠闭锁行结肠造瘘术后CT检查:在闭孔内肌平面无肠腔影,仅在耻骨后方有一包括后尿道和肌环的软组织团块影;在肛门区平面仅显示一线状形、无括约肌团块影。术后10天复查,在肠腔内插入14号导尿管,可见肠管外有较厚肌层环绕;术后3个月复查,患儿控制排便能力良好。 4.MRI检查 检查前0.5h口服5%水合氯醛溶液1.5ml/kg,患儿仰卧位,在正常肛穴位置和瘘孔处用鱼肝油丸做标志,可对盆腔做矢状、冠状和横断面扫描,每5mm一个断面,矢状、冠状断面从直肠中央向外和向后扫描,横断面从肛门标志处向上扫描。 正常新生儿肛周肌群在MRI各断面上表现为:耻骨直肠肌在矢状面上位于PC线部位骶尾骨前方;冠状面位于直肠远端两侧;横断面位于直肠远端前后方。肛门外括约肌在横断面位于直肠远端,呈圆形肌束围绕于肛门周围;在矢状、冠状面位于肛管前后或左右。 我们对9例肛门直肠畸形病儿行MRI检查,年龄1~3天6例,5~6个月3例。高位畸形4例,中间位畸形2例,低位畸形3例,结果显示:中位畸形1例,高位畸形3例伴有骶骨平直和(或)反曲,第3、4、5骶椎融合和第5骶椎缺如各1例。5例低、中位畸形耻骨直肠肌发育良好,而4例高位畸形中,仅1例该肌发育较好,2例发育薄弱(均经手术证实),另1例不清。肛门外括约肌发育正常者5例,其中1例高位畸形在直肠盲端下方尿道后方有丰富的肌组织影像,说明外括约肌发育良好。1例中位和3例高位畸形中外括约肌发育较差,并在直肠盲端与肛穴间充满大量脂肪组织,其中3例已手术者均被证实。 无瘘的肛门直肠畸形患儿直肠盲端扩张,充满胎粪,可清晰地看到它与PC线的关系和距肛穴的距离。有瘘或结肠造瘘后的患儿直肠内空虚,在MRI片上可看到骶尾骨发育情况。在MRI片上不能显示内括

2.B超检查 应用超声波断层扫描仪,机械扇形扫描探头频率为3~5MHz。患儿检查无需特殊准备,取平卧截石位,探头接触病儿肛穴处会阴皮肤,作矢状切面扫查可获得肛门直肠区声像图。会阴部皮肤呈细线状强回声;骶骨椎体常显示串珠状排列强回声伴有后方声影,第1骶椎较宽,并向前下方倾斜,构成骶曲起始部,易辨认;骶椎前方一般可见直径约1cm的管状结构回声,管腔内多为无回声区,其中间可有气泡的强回声;直肠前上方可见充盈的膀胱,膀胱壁呈细线状强回声,内部则为无回声区,而膀胱后方可见回声增强。 检查时如发现会阴皮肤的回声显示不清,可在皮肤表面加水囊,以增加水囊与皮肤界面的清晰度。如果有会阴瘘、前庭瘘者可经瘘管外口插入导管注入生理盐水20~40ml,最好取头高足低30°位,使直肠盲端充分充盈,防止水外溢。按上述方法扫描,不但可以显示直肠盲端与肛门皮肤间距,而且可以观察瘘管走向和长度。直肠膀胱瘘者,膀胱内均见游动的强回声或较强回声光点,按压下腹部时光点明显增多。 正常直肠在骶前穿过盆隔肛提肌与外括约肌至肛门通往体外。直肠闭锁形成的直肠盲端与会阴皮肤之间常有软组织相隔。盆腔底的软组织在超声检查中常显示非均质强回声,直肠盲端多充满胎粪,在超声检查中则显示盲管形低回声。但要注意盲腔内胎粪稀稠可导致回声有差异,稀薄胎粪呈低回声或近似无回声,如盲腔内含有气体则有强回声区,体位改变时,强回声位置常随之移动。患儿哭闹腹内压有改变时,管腔盲端即随呼吸上下摆动,此时应待直肠盲端图像移至与皮肤最近位置时停帧,或改变探头方向使呈冠状切面扫查而停帧测量与肛区皮肤最短距离。 全学模应用B超检查肛门直肠畸形15例,除1例手术发现与B超测值相差1.0cm外,其余14例误差均在0.3cm以内。此外汪楚文也报道应用B超检测肛门闭锁合并直肠瘘16例,其中合并前庭瘘8例,会阴瘘5例,膀胱瘘及尿道瘘3例。直肠盲端与肛周皮肤间距测量与外科检测结果符合15例,仅1例误差>5mm。 3.CT检查 肛门括约肌群包括内、外括约肌及耻骨直肠肌,其形成及发育程度是决定肛门直肠畸形患儿预后最重要的因素。应用CT直接了解直肠盲端与耻骨直肠肌环的关系,对提高婴幼儿肛门直肠畸形的治疗效果是极重要的。 应用CT仪进行盆腔扫描,检查前病儿禁食4~6h,用硫贲妥钠10~15mg/kg,或氯胺酮3~6mg/kg肌内注射。仰卧位,双下肢伸直固定于检查台上,以耻骨联合下缘为零点,每5mm为一平面,从-5mm位开始倍精扫描,依次向头端断层检查,共获得8个断面图像。也有人自会阴部皮肤表面向头侧端与体轴成直角,每隔5mm作一次扫描,CT水平窗中心为正30,宽250,耻骨联合下缘作为标准扫描平面。在扫描限幅内,用电子计算机算出骨盆出口肌肉分布面积。骨盆出口三角是以两坐骨结节下缘为底边。耻骨联合为顶点,用计算机求出三角形面积。用骨盆出口肌肉分布的面积与骨盆出口三角面积之比乘以100%,即算出二者之比。正常儿随年龄增长面积比值基本相同,为37.2%±5.7%。不同类型肛门直肠畸形患儿比值有明显差异,低位与中位肛门畸形患儿肛周肌肉分布及面积比值基本接近正常,而高位畸形肌肉分布范围小,比值低。因此,应用CT提供可靠的形态学资料,有助于手术方案的设计。郎诗民等报道2例无肛CT检测情况:1例2天男婴高位肛门直肠闭锁,CT检查:在闭孔肌平面,清楚显示肠管通过肌环;在-5mm平面,中线肛门处可见括约肌软组织团块影。另一例亦为男性,6个月因高位肛门直肠闭锁行结肠造瘘术后CT检查:在闭孔内肌平面无肠腔影,仅在耻骨后方有一包括后尿道和肌环的软组织团块影;在肛门区平面仅显示一线状形、无括约肌团块影。术后10天复查,在肠腔内插入14号导尿管,可见肠管外有较厚肌层环绕;术后3个月复查,患儿控制排便能力良好。 4.MRI检查 检查前0.5h口服5%水合氯醛溶液1.5ml/kg,患儿仰卧位,在正常肛穴位置和瘘孔处用鱼肝油丸做标志,可对盆腔做矢状、冠状和横断面扫描,每5mm一个断面,矢状、冠状断面从直肠中央向外和向后扫描,横断面从肛门标志处向上扫描。 正常新生儿肛周肌群在MRI各断面上表现为:耻骨直肠肌在矢状面上位于PC线部位骶尾骨前方;冠状面位于直肠远端两侧;横断面位于直肠远端前后方。肛门外括约肌在横断面位于直肠远端,呈圆形肌束围绕于肛门周围;在矢状、冠状面位于肛管前后或左右。 我们对9例肛门直肠畸形病儿行MRI检查,年龄1~3天6例,5~6个月3例。高位畸形4例,中间位畸形2例,低位畸形3例,结果显示:中位畸形1例,高位畸形3例伴有骶骨平直和(或)反曲,第3、4、5骶椎融合和第5骶椎缺如各1例。5例低、中位畸形耻骨直肠肌发育良好,而4例高位畸形中,仅1例该肌发育较好,2例发育薄弱(均经手术证实),另1例不清。肛门外括约肌发育正常者5例,其中1例高位畸形在直肠盲端下方尿道后方有丰富的肌组织影像,说明外括约肌发育良好。1例中位和3例高位畸形中外括约肌发育较差,并在直肠盲端与肛穴间充满大量脂肪组织,其中3例已手术者均被证实。 无瘘的肛门直肠畸形患儿直肠盲端扩张,充满胎粪,可清晰地看到它与PC线的关系和距肛穴的距离。有瘘或结肠造瘘后的患儿直肠内空虚,在MRI片上可看到骶尾骨发育情况。在MRI片上不能显示内括