概述

颅底凹陷症(basilar invagination)是临床常见神经系统发育异常性疾病。本病是以枕骨大孔为中心的颅底骨组织、寰椎及枢椎骨质发育畸形,寰椎向颅腔内陷入,枢椎齿状突高出正常水平进入枕骨大孔,使枕骨大孔狭窄,后颅窝变小,从而压迫延髓、小脑及牵拉神经根产生一系列症状,同时可有椎动脉受压出现供血不足表现。

病因

颅底凹陷症(basilar invagination)的主要发病原因为先天性骨质发育不良所致,由于在胚胎发生学上,神经管在寰枕部闭合最晚,所以先天性畸形容易发生在此区。少数可继发于其他疾病。 Hadley将本病分为2型,即:①先天型:又称原发性颅底凹陷症,伴有寰枕融合、枕骨变扁、枕骨大孔变形、齿状突向上移位甚至进入枕骨大孔内,致使枕骨大孔前后径缩小。在胚胎发育2~3周时,由于胚胎分节的局部缺陷,寰椎不同程度地进入枕骨大孔内,有时与之融合等。近年来有人发现本病与遗传因素有关,即同一家族兄弟姐妹中可有数人发病。②继发型:又称获得型颅底凹陷症,较少见,常继发于骨炎、成骨不全、佝偻病、骨软化...[详细]

发病机制

颅底凹陷症导致枕骨大孔狭窄,后颅窝变小,压迫延髓、小脑及牵拉神经根产生一系列症状,合并有椎动脉受压出现供血不足表现。 病理改变如下:枕骨大孔畸形包括枕骨基底部、外侧部及髁部三部分的发育异常,致使颅底向内凹陷、寰椎和枕骨距离变短、寰枕融合、寰椎枕化等。有时还合并寰枢椎畸形、椎板裂缝或缺如、颅颈移行处曲度异常等。 颅底凹陷是枕骨大孔区最常见的畸形,90%以上颅底凹陷症是枕骨和寰枢椎的畸形,枕骨的基部、髁部及鳞部以枕骨大孔为中心向颅腔内陷入,枕骨大孔边缘有寰椎距离变短,甚至与寰椎后弓融合,枕骨髁发育不良、不对称,枕骨基底部变短、变直、高低不平,颅底呈漏斗状,寰椎突入颅内,枢椎的齿...[详细]

临床表现

多数患者症状进展缓慢,偶有缓解。有些患者可无症状,仅在X线检查时发现有枕骨大孔区畸形、颅底凹陷。患者可有颈短、发际低、颅形不正、面颊耳郭不对称,但无明显神经系统症状。 患者可因畸形的程度及合并症的不同,症状与体征差异较大。一般症状可有头痛、眩晕、耳鸣、复视和呕吐等。患者可有头颈部偏斜、面颊不对称、颈项粗短、后发际低、颈部活动受限且固定于特殊的角度位置。正常的颈椎前突消失及外貌异常。患者常诉颈部强直、多以进行性下肢无力和行走困难为首发症状。起病一般为隐匿,逐渐加重,亦可在头部外伤后突然发病或加重,即在头部轻微外伤或仰头或屈颈过猛后出现肢体麻木无力,甚至发生四肢瘫痪和呼吸困难等。症状反复...[详细]

并发症

原发性常合并其他畸形,如扁平颅底、中脑导水管闭锁、小脑扁桃体下疝畸形、脑积水、延髓和脊髓空洞症等。继发者有骨软化症、佝偻病、成骨不全和类风湿性关节炎等临床表现。

实验室检查

血、尿、便常规检查正常;脑脊液检查一般无异常。

其他辅助检查

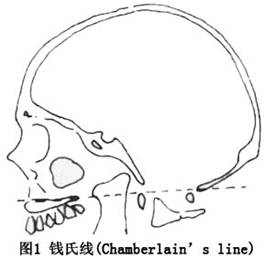

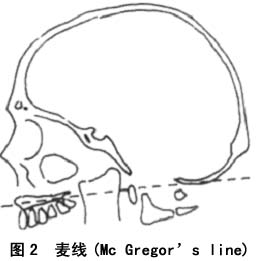

放射学检查以枕骨大孔区为中心的颅-颈正侧位片、体层摄片、前后位开口摄片(检查寰、枢椎)、颅底摄片(检查斜坡、齿状突)等颅脑平片。通常颅-颈侧位片即可确诊,是诊断颅底凹陷症最简单的方法。必要时可行CT扫描、矢状面重建,则对枕骨大孔区的畸形观察更为清楚。另外可根据病情选择脊髓造影、气脑造影、脑室造影和脑血管造影等。 1.颅骨平片 利用颅骨平片诊断颅底凹陷需要进行各种测量,由于枕骨大孔区局部正常解剖变异较大,尽管测量方法较多,但还没有一种理想的方法对诊断本病十分可靠,因此,至少需要根据以下方法2种明显异常的测量结果才能做出诊断。 (1)钱氏线(Chamberlain’s lin...[详细]

诊断

根据发病年龄、病程进展缓慢,临床表现为枕骨大孔区综合征及特有的头部外貌,借助X线检查多可诊断。但是,值得提出的是上述各种测量值,在男女之间,小儿之间存在着差异,因此测量数值不是绝对准确,故诊断本病时,应全面观察颅底枕骨大孔区有无骨质改变及临床体征等,综合分析作出诊断。CT扫描和MRI的临床应用,对诊断本病有了突破性进展,尤其是MRI有助于本病的早期诊断,其中对下疝的小脑扁桃体和合并脊髓空洞症显示清晰,是常规X线检查所不能做到的。

治疗

颅底凹陷常导致颅后窝和上颈部椎管有效空间缩小,故治疗的目的在于给予足够空间进行减压术。对于偶然发现的无症状者,一般不需要治疗,应嘱患者防止头颅部外伤及过度剧烈头部屈伸,颈椎按摩术可加重病情,应为禁忌。对症状轻微而病情稳定者,可以随访观察,一旦出现进行性加重,应手术治疗。 但必须指出,症状轻微患者即使影像学发现畸形也不宜手术。目前手术指证为:①有延髓和上颈髓受压表现者。②有小脑征症状及颈神经症状,并呈进行性加重者。③有颈神经根受累和伴有脊髓空洞者。④有脑脊液循环障碍或颅内压增高者。⑤伴有颅后窝肿瘤或蛛网膜囊肿者。 手术方式主要为枕肌下减压术。术中切除枕骨大孔后缘及邻近的枕骨鳞...[详细]

预后

一般认为病史越短,年龄越小,手术效果越好。反之,疗效越差。近年来文献中报道手术治愈及好转率为67%,病死率为0%~7.1%,加重率为0%~8.1%。术后随访1年以上者,症状消失能参加工作者可达60%,30%可以生活自理。 有报告将其手术远期效果分为4级。甲级:术后健康情况良好,能全天工作,占68.1%;乙级:身体状况较好,但时有轻度麻木或乏力感,偶有头晕,只能做轻工作或半天工作,占21%;丙级:术后状况好转,能自行走路,生活部分或不能自理,占7%;丁级:术后加重并死亡,占3.5%。

预防

主要是注意女性孕期、围生期保健防病及不能随意用药,防止先天性畸形儿的出生。

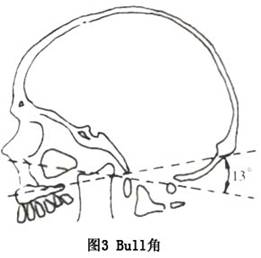

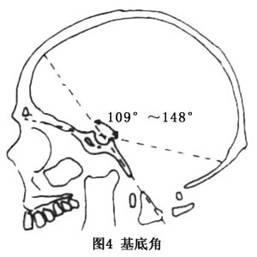

(3)Bull角:硬腭平面与寰椎平面所成的角度(图3),正常小于13°,大于13°即为颅底凹陷症。 (4)基底角:由鼻根部至蝶鞍中心和蝶鞍中心至枕大孔前缘两线形成的角度(图4),正常为109°~148°,平均132.3°,颅底凹陷症时此角增大。

(3)Bull角:硬腭平面与寰椎平面所成的角度(图3),正常小于13°,大于13°即为颅底凹陷症。 (4)基底角:由鼻根部至蝶鞍中心和蝶鞍中心至枕大孔前缘两线形成的角度(图4),正常为109°~148°,平均132.3°,颅底凹陷症时此角增大。

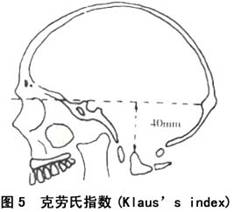

(5)克劳指数(Klaus’s index):齿状突顶点到鞍结节与枕内隆突间连线的垂直距离(图5)。正常为40~41mm,若小于30mm即为颅底凹陷症。 (6)二腹肌沟连线(fishgold线):在颅骨前后位断层片上,作两侧二腹肌沟的连线,从齿状突尖到此线的距离(图6),正常为5~15mm,若齿状突顶点接近此线,甚至超过此线,即为颅底凹陷。

(5)克劳指数(Klaus’s index):齿状突顶点到鞍结节与枕内隆突间连线的垂直距离(图5)。正常为40~41mm,若小于30mm即为颅底凹陷症。 (6)二腹肌沟连线(fishgold线):在颅骨前后位断层片上,作两侧二腹肌沟的连线,从齿状突尖到此线的距离(图6),正常为5~15mm,若齿状突顶点接近此线,甚至超过此线,即为颅底凹陷。

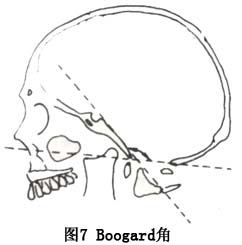

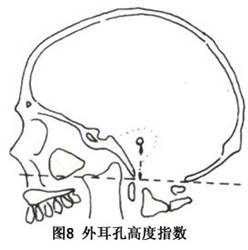

(7)双乳突连线:正位片上,两乳突之间的连线(图6),正常时此线正通过寰枕关节,齿状突可达此或高出此线1~2mm,颅底凹陷症时,超过此值为异常。 (8)Boogard角:枕大孔前后缘连线和枕骨斜坡所形成的角度(图7),正常为119.5°~136°,颅底凹陷症时此角增大。 (9)外耳孔高度指数:头颅侧位片上,外耳孔中心点或两侧外耳孔连线中点至枕骨大孔前后缘连线向前延长线的距离,即为外耳孔高度指数(图8)。正常为13~25mm,平均17.64mm,小于13mm即为颅底凹陷症。

(7)双乳突连线:正位片上,两乳突之间的连线(图6),正常时此线正通过寰枕关节,齿状突可达此或高出此线1~2mm,颅底凹陷症时,超过此值为异常。 (8)Boogard角:枕大孔前后缘连线和枕骨斜坡所形成的角度(图7),正常为119.5°~136°,颅底凹陷症时此角增大。 (9)外耳孔高度指数:头颅侧位片上,外耳孔中心点或两侧外耳孔连线中点至枕骨大孔前后缘连线向前延长线的距离,即为外耳孔高度指数(图8)。正常为13~25mm,平均17.64mm,小于13mm即为颅底凹陷症。

2.CT扫描 主要是显示脑组织及脑室的改变,有时可行脑室造影CT扫描,在脑室内注入非离子水溶性造影剂后行CT扫描,可观察到脑室大小,中脑水管是否通畅及第四脑室及脑干的改变,并可勾画出小脑扁桃体下缘的位置。 3.MRI检查 MRI是诊断本病最好的检查手段之一,尤其在矢状位可清楚的显示中脑水管、第四脑室及脑干的改变、小脑扁桃体下疝的程度及颈髓受压的情况,便于决定手术治疗方案。

2.CT扫描 主要是显示脑组织及脑室的改变,有时可行脑室造影CT扫描,在脑室内注入非离子水溶性造影剂后行CT扫描,可观察到脑室大小,中脑水管是否通畅及第四脑室及脑干的改变,并可勾画出小脑扁桃体下缘的位置。 3.MRI检查 MRI是诊断本病最好的检查手段之一,尤其在矢状位可清楚的显示中脑水管、第四脑室及脑干的改变、小脑扁桃体下疝的程度及颈髓受压的情况,便于决定手术治疗方案。