概述

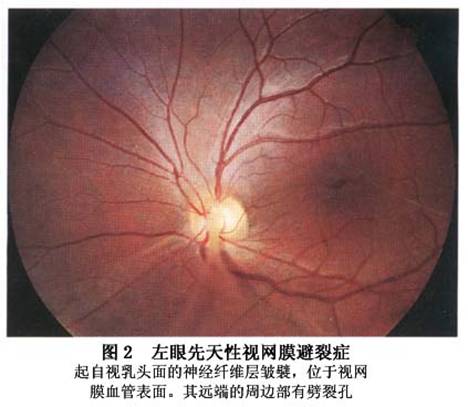

先天性视网膜劈裂症(congenital retinoschisis)属玻璃体-视网膜营养不良(vitreoretinal dystrophy)的一种,出生时就已存在,较获得性视网膜劈裂为少见,文献中对本病有不同命名。由Anderson等于1932年首先报道,劈裂发生于神经纤维层,隆起的前壁为视网膜内界膜及部分层次的神经纤维层,玻璃体积血及玻璃体腔内有一半透明的膜。本病可发生于眼底后极部及周边部,后极主要是黄斑中心凹劈裂,周边的视网膜劈裂常发生在颞下象限,并可伸延至2个象限以上,少数病例的病损局限于眼底后极部。玻璃体内纱幕状漂浮物,活动度小,玻璃体积血和视网膜脱离是最严重的并发症。

病因

本病是X性染色体隐性遗传病,但也有报道常染色体隐性遗传,常染色体显性遗传及遗传方式不确定。母亲为携带者,劈裂部位对称。

发病机制

本病发病机制仍不确知,有玻璃体异常学说、Müller细胞缺陷学说及视网膜血管异常学说。由于视网膜最内层先天异常,特别是附着于内界膜的Müller细胞内端存在某种遗传性缺陷,或为玻璃体皮质异常,视网膜受其牵引,导致神经纤维层的分裂。这种牵引可能由于在正常发育眼球中玻璃体生长的不足,或在围生期玻璃体增厚与收缩。在胚胎期部分原发玻璃体与眼杯的内壁粘连,当原始玻璃体收缩时视网膜内层被牵引。视网膜颞侧下部分在胚胎晚期才开始发育,并且颞侧周边的血管发育晚,分布也较少。一旦视网膜内层受到牵引,则易在颞侧周边出现劈裂。

临床表现

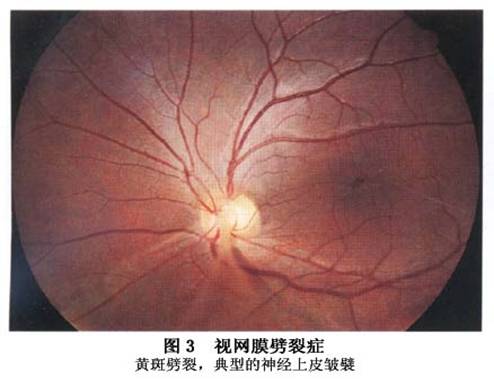

先天发病,多见于男性儿童,女性罕见。常在学龄期或学龄前期视力缺陷就诊而被发现。当患眼一侧弱视常有废用性外斜,双眼视力低下则易出现眼球震颤,偶尔有发生自发玻璃体积血者,有先证者而做家族调查时才被发现。 1.视力改变 一般视力下降到0.2~0.4,随年龄增长视力更下降,最后可降到0.1左右。在10岁左右单眼或双眼视力不良。本病无论发生于周边或黄斑部,视力均有明显损害,半数以上小于0.3,黄斑部者视力更为不良。本病的患者绝大多数为男性。女性患者则双亲来自有本病患者的家系。 2.黄斑劈裂 劈裂症发生于黄斑部者称黄斑部视网膜劈裂(macular retinoschisis),导致...[详细]

并发症

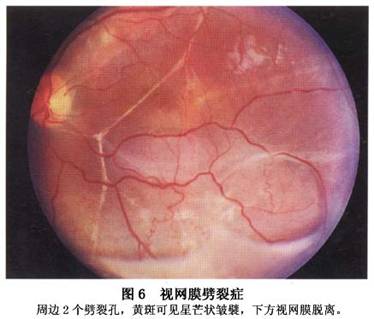

玻璃体积血和视网膜脱离是本病最严重的并发症,玻璃体积血的发生率高达40%,近20%的患者发生视网膜脱离。 1.裂孔性视网膜脱离 可见是劈裂外层出现的裂孔、劈裂腔周围出现裂孔或由于玻璃体牵引而造成裂孔,液体可通过外层裂孔或通过玻璃体脱离导致全层视网膜撕裂而进入视网膜下。 2.玻璃体积血 玻璃体积血的发生率为40%,通常是由于分支血管的破裂,极少数是由于新生血管引起。由于劈裂部位的微血管病变造成局部缺血而刺激新生血管形成,新生血管导致玻璃体反复出血,眼底荧光血管造影是来自视盘及视网膜周边的血管有染料渗漏。 3.其他并发症 屈光不正在本病患者中也很常见,远视和斜视...[详细]

实验室检查

1.基因检查 本病的基因已被绘制到X染色体的短臂远端,特别是Xp22.1-p22.2。尽管这种疾病在眼底有改变,在遗传异质上却无证据。大量有关改进RS区遗传图谱绘制解决的文献已报道。有一芬兰患者的研究报告为,RS临界区已缩窄到0.2~0.3cm,在标记DXS418和HYAT1之间。伴随于检眼镜和ERG的检查,以DNA为基础的诊断有助于本病杂合子携带者,也可用于患病婴儿的早期诊断。与本病有关的基因已鉴别出,并且考虑称为XLRSI(X连锁的视网膜劈裂症Ⅰ)的变异导致男性的疾病。 2.组织病理学检查 光电镜下可见视网膜劈裂位于视网膜神经纤维层和视网膜神经节细胞层。视网膜主要沿着胶质细...[详细]

其他辅助检查

1.荧光血管造影 可见黄斑中央凹有扩张的毛细血管和透见荧光斑点,说明此处色素上皮有萎缩,但无典型渗漏。在黄斑劈裂造影显示无染料渗漏至这些囊样区,这显然不同于微囊状黄斑水肿。在周边视网膜劈裂与正常视网膜交界处可见显著毛细血管扩张,末梢血管卷曲和异常的血管交通。这些扩张的和异常的血管有明显的荧光素渗漏,使局部形成强荧光区,说明此处血管渗透性有改变。 2.光学相干断层扫描(OCT) 本病的OCT图像表现为典型的黄斑区囊样改变,伴斜形或垂直的桥状组织相连。后极部视网膜神经上皮层之间分离,其间有桥状组织相连。纱膜样改变的OCT图像为内层神经上皮增厚与外层神经上皮分离。OCT对视网膜劈裂症...[详细]

诊断

诊断本病诊断依据:①患者的首发年龄较小;②眼底有透明薄纱样膜从视网膜内层隆起,有时内层有大的裂孔伴有视网膜血管;③黄斑部异常,有囊样变性、萎缩和色素改变;④玻璃体后脱离;⑤严重视力损伤,是由于黄斑病变、玻璃体积血和视网膜脱离;⑥视野常是鼻上方缺损;⑦X性连锁隐性遗传。诊断主要依靠疾病的遗传特点及辅助检查,临床上根据典型的临床表现及家族性发病,采用直接或间接检眼镜、电生理特征、荧光血管造影等检查基本上可确定诊断。另外OCT能有效的区别黄斑裂孔与黄斑中心凹劈裂,它可以在活体获得视网膜组织结构的横断面图像,清晰的显示视网膜内外层的细微结构并客观、定量地测量、分析。视网膜厚度分析仪(RTA)可确定裂开...[详细]

治疗

1.预防性治疗 关于本病的预防性治疗至今仍有争议。有学者主张对劈裂的后缘行冷凝或光凝以限制病变的进展。但劈裂本身已有色素分界线似乎没有必要再加固,而且易导致外壁孔。除非劈裂有可能危及到黄斑时,可试用激光沿劈裂后缘未隆起的视网膜上,作一预防性堤坝式光凝包围,以期限制劈裂扩大至后极部。若出现视网膜新生血管主张对闭塞区行光凝治疗,不过新生血管有时可自行退变。预防性玻璃体切除往往很难切除紧紧吸附于视网膜表面的玻璃体皮质,内排液试图平复视网膜,但其效果也不及获得性视网膜劈裂。 对有视网膜脱离危险的视网膜劈裂有必要采取预防性处理。单独外层裂孔仅16%发生局限性视网膜浅脱离,对于视网膜劈裂或单...[详细]

预后

并发视网膜脱离时视力恢复不良。

预防

目前没有相关内容描述。

3.周边视网膜劈裂 检眼镜可见的外周劈裂发生率为71%~85%,周边部的劈裂主要表现为2类:一类为扁平隆表面如花斑状,多发生在眼底上方,常见于较大的儿童或成年人,由于幼儿时期泡状视网膜劈裂自发退变所致。另一类为视网膜巨大囊泡,下方多见(图4),好发于4岁以下男孩,可波及上方,劈裂的前壁一般不超过锯齿缘(图5A,B),巨大囊泡的内壁可以是一个巨大裂孔。黄斑区外最具有特征性的病变是伴有1个大卵圆孔或多个孔的视网膜内层球形抬高。许多劈裂的球形、低平的隆起,通常在赤道部明显,有时向后延伸甚至接近视盘(图7)。低平的隆起处血管颜色发暗,并可见血管在脉络膜上的投影。如果没有相应区域的视功能损害,表明在劈裂处尚有大部分完整的视神经纤维及突触。偶尔在一眼可见2个球形的劈裂症的分离区,病变前界很少扩展至锯齿缘,后界常凸起。而且在本病内层裂孔更大且较外层裂孔更易发生。本病裂孔发生在神经纤维层,视网膜的浅表层。视网膜劈裂的外层呈灰色样透明状。外层破孔比较少见,而且即使有也很小,不易看到,常为圆形,多靠近劈裂的后缘。如果同时发生内、外孔也可引起视网膜脱离(图6)。

3.周边视网膜劈裂 检眼镜可见的外周劈裂发生率为71%~85%,周边部的劈裂主要表现为2类:一类为扁平隆表面如花斑状,多发生在眼底上方,常见于较大的儿童或成年人,由于幼儿时期泡状视网膜劈裂自发退变所致。另一类为视网膜巨大囊泡,下方多见(图4),好发于4岁以下男孩,可波及上方,劈裂的前壁一般不超过锯齿缘(图5A,B),巨大囊泡的内壁可以是一个巨大裂孔。黄斑区外最具有特征性的病变是伴有1个大卵圆孔或多个孔的视网膜内层球形抬高。许多劈裂的球形、低平的隆起,通常在赤道部明显,有时向后延伸甚至接近视盘(图7)。低平的隆起处血管颜色发暗,并可见血管在脉络膜上的投影。如果没有相应区域的视功能损害,表明在劈裂处尚有大部分完整的视神经纤维及突触。偶尔在一眼可见2个球形的劈裂症的分离区,病变前界很少扩展至锯齿缘,后界常凸起。而且在本病内层裂孔更大且较外层裂孔更易发生。本病裂孔发生在神经纤维层,视网膜的浅表层。视网膜劈裂的外层呈灰色样透明状。外层破孔比较少见,而且即使有也很小,不易看到,常为圆形,多靠近劈裂的后缘。如果同时发生内、外孔也可引起视网膜脱离(图6)。

沿着视网膜劈裂的后缘边界,常见有白色或色素的分界线条。其产生的原因可能是沿劈裂后缘的RPE受牵拉刺激的反应。视网膜血管一般位于劈裂的内层上,但也可看到血管从内层走向外层。在劈裂区内的血管上经常可见白鞘(图7A,B)。

沿着视网膜劈裂的后缘边界,常见有白色或色素的分界线条。其产生的原因可能是沿劈裂后缘的RPE受牵拉刺激的反应。视网膜血管一般位于劈裂的内层上,但也可看到血管从内层走向外层。在劈裂区内的血管上经常可见白鞘(图7A,B)。 4.玻璃体病变 本病的玻璃体改变为非典型的细纤维凝聚,空泡形成、后脱离与浓缩。早期玻璃体皮质层较致密,仍覆盖于劈裂区上,玻璃体无后脱离,劈裂的内层上也可见到裂孔,表明裂孔并非由于玻璃体视网膜牵拉而是因为组织退变所致。但随后广泛的内层裂孔,常伴有玻璃体后脱离与浓缩。偶尔,一小片玻璃体皮质保持与视网膜血管黏附并有牵拉,还导致玻璃体积血。这种玻璃体积血,多数位于后玻璃体腔及视网膜劈裂腔,并常能较快吸收。玻璃体积血常见于年轻患者。在本病的进行期中,20岁以后较少发生。长久的出血可形成黄色,出血在玻璃体内机化、收缩与牵拉,可产生全层视网膜裂孔与固定的视网膜皱褶。玻璃体积血可以是疾病的首发表现。在本病的晚期,整个内层消失,视网膜血管不可见,外层变性,大量色素斑出现。有色素沉着、眼底下半部未见视网膜血管的男性患者应考虑本病,直至明确诊断为其他疾病。 除玻璃体改变以外,尚有玻璃体膜的存在,其性质尚未确知,为位于内界膜与玻璃体之间的异常组织。此膜半透明。常附着于视盘与视网膜。有部分或全部膜游离活动,但在赤道处常有肯定的黏着,通常与劈裂下部球形隆起处的内层相粘连。沿粘连线上,视网膜血管呈锐角弯曲,并可见内层视网膜被牵扯变形,甚至一般检眼镜不易看到劈裂内层的视网膜。视盘上膜的牵拉导致假性视盘水肿。傍视盘的正常视网膜血管将视盘牵扯向颞侧,类似轻度的晶状体后纤维增殖,玻璃膜或机化的玻璃体积血的牵拉可致黄斑异位。有时玻璃体膜上可见起源于视盘的新生血管,有时似位于劈裂的内层上。这种玻璃体膜可能与劈裂内层融合在一起,玻璃体膜在周边眼底牵拉的征象可表现为地图状压迫变白及不压迫变白区。 5.其他眼底改变 眼底周边部未受侵犯的视网膜有灰白色或银白色变性改变,严重者有银箔样闪闪发光样反射。有视网膜水肿样改变,偶尔可见周边视网膜新生血管,晚期病例也有脉络膜萎缩或陈旧性脉络膜视网膜炎样色素异常。有时有假性视盘炎表现,可能是由于胶质组织增生所致。

4.玻璃体病变 本病的玻璃体改变为非典型的细纤维凝聚,空泡形成、后脱离与浓缩。早期玻璃体皮质层较致密,仍覆盖于劈裂区上,玻璃体无后脱离,劈裂的内层上也可见到裂孔,表明裂孔并非由于玻璃体视网膜牵拉而是因为组织退变所致。但随后广泛的内层裂孔,常伴有玻璃体后脱离与浓缩。偶尔,一小片玻璃体皮质保持与视网膜血管黏附并有牵拉,还导致玻璃体积血。这种玻璃体积血,多数位于后玻璃体腔及视网膜劈裂腔,并常能较快吸收。玻璃体积血常见于年轻患者。在本病的进行期中,20岁以后较少发生。长久的出血可形成黄色,出血在玻璃体内机化、收缩与牵拉,可产生全层视网膜裂孔与固定的视网膜皱褶。玻璃体积血可以是疾病的首发表现。在本病的晚期,整个内层消失,视网膜血管不可见,外层变性,大量色素斑出现。有色素沉着、眼底下半部未见视网膜血管的男性患者应考虑本病,直至明确诊断为其他疾病。 除玻璃体改变以外,尚有玻璃体膜的存在,其性质尚未确知,为位于内界膜与玻璃体之间的异常组织。此膜半透明。常附着于视盘与视网膜。有部分或全部膜游离活动,但在赤道处常有肯定的黏着,通常与劈裂下部球形隆起处的内层相粘连。沿粘连线上,视网膜血管呈锐角弯曲,并可见内层视网膜被牵扯变形,甚至一般检眼镜不易看到劈裂内层的视网膜。视盘上膜的牵拉导致假性视盘水肿。傍视盘的正常视网膜血管将视盘牵扯向颞侧,类似轻度的晶状体后纤维增殖,玻璃膜或机化的玻璃体积血的牵拉可致黄斑异位。有时玻璃体膜上可见起源于视盘的新生血管,有时似位于劈裂的内层上。这种玻璃体膜可能与劈裂内层融合在一起,玻璃体膜在周边眼底牵拉的征象可表现为地图状压迫变白及不压迫变白区。 5.其他眼底改变 眼底周边部未受侵犯的视网膜有灰白色或银白色变性改变,严重者有银箔样闪闪发光样反射。有视网膜水肿样改变,偶尔可见周边视网膜新生血管,晚期病例也有脉络膜萎缩或陈旧性脉络膜视网膜炎样色素异常。有时有假性视盘炎表现,可能是由于胶质组织增生所致。 3.视野 本病症常有相对性中心暗点。黄斑型视网膜劈裂的中心区可有一小环形暗点。低平的视网膜劈裂区往往不易查出视野缺损,因在劈裂的两层之间仍有神经纤维联结。 4.视网膜电图(ERG) 在本病症中,ERG检查具有特征性和诊断意义。由于视网膜劈裂症眼底表现成多形态,根据眼底检查诊断会有困难。在这种病例中,ERG可以辅助诊断。与a波相比b波振幅呈现出不成比例的下降,是本病症的特征。在疾病早期或轻度病情时,可观察到b波振幅下降伴摆动的可能性及a波无改变,b波与a波振幅之比出现更大程度的减小。因ERG是整合的反应,所以异常的ERG表明黄斑外周视网膜扩散性受影响,甚至局限于黄斑部的可见异常的病例中。当疾病进展和感受器变性时,a波振幅也变得更小。然而,b波振幅下降也会增加,因而低的b/a波幅之比通常维持。当视网膜劈裂症更加进展和眼底呈现广泛色素团和眼底下半部或更广泛区域的视网膜血管消失时,ERG的b波可以完全消失,仅留下小a波或PⅢ成分。伴随疾病的进一步发展,a波也消失,使ERG完全记录不到。黄斑部ERG也显示低b/a波幅比例伴减低摆动的可能性。在黄斑变性进展的病例中,黄斑ERG无法记录到。 本病的ERG具有特征性改变,有助于本病诊断。ERG a波振幅正常,b波比a波下降更甚,使a与b波比例(b/a)常小于正常。用相当高的白光刺激下记录ERG,b波常低于基线,甚至在黄斑区的本病,b波也不正常。当眼底广泛受累时,a波及b波均很小,b/a比例仍低。在病变发展的患眼中,b波严重降低至不可记录,只剩下小a波。最严重病例连a波也未能测出,ERG完全无法记录。OPs波显著降低或消失,绝对阈值测验(absolute threshold profile)可在正常范围内。应用多焦ERG对正常对照眼和视网膜劈裂眼进行比较两者之间的差异,结果对照组和视网膜劈裂组6个环形视网膜区域平均反应密度值或潜伏期比较均显示差异有非常显著性的意义。视网膜劈裂患者多焦ERG三维图皆表现为多处局部性振幅降低,中央高峰反应消失或降低,其6个环形视网膜区域反应密度值的P1/N波比值不同于全视野ERG的b/a波比值。视网膜劈裂患者多焦ERG三维图皆表现多处局部性振幅降低,与患者黄斑区多处小囊肿的存在或破裂造成的局部性功能损害有关,可以认为是本病的一个有特色的改变。 在本病的早期或轻度病例中当ERG已明显压低时,暗适应、视杆和视锥细胞的绝对阈值,仅轻微损伤。女性杂合子携带者通常检眼镜和视网膜电图的检查为正常,但是出现中心凹附近的内界膜皱褶,或者与男性患者相似的周边视网膜的变性和神经胶质过多症。然而这些异常的大部分表现为非特异性和非一致性。 5.眼电图(EOG) 本病EOG中光峰/暗谷比值尚保持正常直到最晚期,EOG光峰可严重受损。ERG与EOG测验结果表明,在本病最初,感光细胞功能尚保存较好,劈裂内层不正常,一段时期以后才影响光感受器。 6.暗适应 本病患者暗适应中锥体、杆体阈值均升高,甚至患黄斑部视网膜劈裂者也同样有所改变。

3.视野 本病症常有相对性中心暗点。黄斑型视网膜劈裂的中心区可有一小环形暗点。低平的视网膜劈裂区往往不易查出视野缺损,因在劈裂的两层之间仍有神经纤维联结。 4.视网膜电图(ERG) 在本病症中,ERG检查具有特征性和诊断意义。由于视网膜劈裂症眼底表现成多形态,根据眼底检查诊断会有困难。在这种病例中,ERG可以辅助诊断。与a波相比b波振幅呈现出不成比例的下降,是本病症的特征。在疾病早期或轻度病情时,可观察到b波振幅下降伴摆动的可能性及a波无改变,b波与a波振幅之比出现更大程度的减小。因ERG是整合的反应,所以异常的ERG表明黄斑外周视网膜扩散性受影响,甚至局限于黄斑部的可见异常的病例中。当疾病进展和感受器变性时,a波振幅也变得更小。然而,b波振幅下降也会增加,因而低的b/a波幅之比通常维持。当视网膜劈裂症更加进展和眼底呈现广泛色素团和眼底下半部或更广泛区域的视网膜血管消失时,ERG的b波可以完全消失,仅留下小a波或PⅢ成分。伴随疾病的进一步发展,a波也消失,使ERG完全记录不到。黄斑部ERG也显示低b/a波幅比例伴减低摆动的可能性。在黄斑变性进展的病例中,黄斑ERG无法记录到。 本病的ERG具有特征性改变,有助于本病诊断。ERG a波振幅正常,b波比a波下降更甚,使a与b波比例(b/a)常小于正常。用相当高的白光刺激下记录ERG,b波常低于基线,甚至在黄斑区的本病,b波也不正常。当眼底广泛受累时,a波及b波均很小,b/a比例仍低。在病变发展的患眼中,b波严重降低至不可记录,只剩下小a波。最严重病例连a波也未能测出,ERG完全无法记录。OPs波显著降低或消失,绝对阈值测验(absolute threshold profile)可在正常范围内。应用多焦ERG对正常对照眼和视网膜劈裂眼进行比较两者之间的差异,结果对照组和视网膜劈裂组6个环形视网膜区域平均反应密度值或潜伏期比较均显示差异有非常显著性的意义。视网膜劈裂患者多焦ERG三维图皆表现为多处局部性振幅降低,中央高峰反应消失或降低,其6个环形视网膜区域反应密度值的P1/N波比值不同于全视野ERG的b/a波比值。视网膜劈裂患者多焦ERG三维图皆表现多处局部性振幅降低,与患者黄斑区多处小囊肿的存在或破裂造成的局部性功能损害有关,可以认为是本病的一个有特色的改变。 在本病的早期或轻度病例中当ERG已明显压低时,暗适应、视杆和视锥细胞的绝对阈值,仅轻微损伤。女性杂合子携带者通常检眼镜和视网膜电图的检查为正常,但是出现中心凹附近的内界膜皱褶,或者与男性患者相似的周边视网膜的变性和神经胶质过多症。然而这些异常的大部分表现为非特异性和非一致性。 5.眼电图(EOG) 本病EOG中光峰/暗谷比值尚保持正常直到最晚期,EOG光峰可严重受损。ERG与EOG测验结果表明,在本病最初,感光细胞功能尚保存较好,劈裂内层不正常,一段时期以后才影响光感受器。 6.暗适应 本病患者暗适应中锥体、杆体阈值均升高,甚至患黄斑部视网膜劈裂者也同样有所改变。