基本信息

- 科室: 眼底病科

- 别名: progressive choroidal atrophy 进行性RPE营养不良性变性 脉络膜缺损

- 症状: 暂无

- 发病部位: 暂无

- 多发人群: 所有人群

- 相关疾病: 暂无

概述

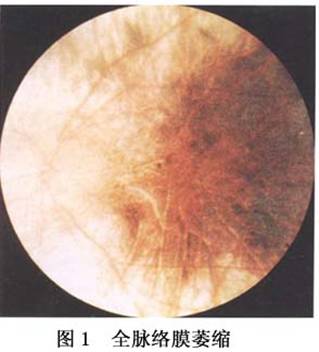

无脉络膜症(choroideremia)又称全脉络膜血管萎缩(total choroidal vascular atrophy)或进行性脉络膜萎缩(progressive choroidal atrophy)或进行性毯层脉络膜萎缩(progressive tapetochorordal atrophy)。由Mauthner于1872年首次报道。最初从眼底的表现观察到与原发性视网膜变性有所不同,认为是脉络膜的缺失。经过长期观察发现脉络膜与色素上皮并不是先天性发育不良,而是后天进行性消失,故又称为进行性RPE营养不良性变性或进行性RPE脉络膜变性,但习惯上仍多沿用无脉络膜症。其特点是双眼进行性发病...[详细]

病因

多数患者与遗传因素有关。

发病机制

1.遗传因素 本病为X染色体隐性遗传已被公认,其机制尚未阐明。男性发病,且为进行性,女性为基因携带者。 2.免疫因素 从组织学和超微结构中发现有巨噬细胞吞噬色素和光感受器外节,在吞噬的色素中有关蛋白质可能引起过敏反应,使脉络膜间质崩溃,Bruch膜和血管消失,脉络膜发生全层萎缩。 3.生化缺陷 生化测定发现有环磷酸鸟苷(cGMP)降低。

临床表现

1.视功能改变 起病较早,可能出生时已有,视力减退甚至下降至光感。视野进行性向心性缩小。萎缩改变开始于中周边部,随着年龄增长向中心扩展,最后残余中央部分,渐成管状视野。通常10~30岁时视力中度下降,但仍保持中央视野,40~50岁累及黄斑后,为管视或伴有周边部小岛,最后视野完全消失。至中心视岛及颞侧残存视岛消失后患者完全失明。夜盲早发,呈杆锥型变性,暗适应视杆细胞终阈值呈进行性升高,晚期则测不出暗适应曲线。色觉紊乱,为红绿色盲。眼电生理测量,早期明视ERG正常,暗适应ERG为低波,晚期熄灭。EOG低波或无波。本病男性患者ERG的改变为病变早期ERG明适应部分可正常,但暗适应部分的a波和b波振...[详细]

并发症

本病的屈光状态(包括男、女)均常有中度近视,但有时正视或远视。患者可并发白内障及虹膜萎缩,玻璃体液化并有点状纤维状混浊、白色胆固醇样结晶及极细小的色素颗粒。

实验室检查

无特殊实验室检查。

其他辅助检查

眼底荧光血管造影检查可以辅助诊断。

诊断

本病男性患者的临床特征为夜盲、视野向心性缩窄、蓝色觉异常、暗适应阈值升高及进行性全脉络膜血管和RPE萎缩。根据典型的眼底改变、电生理改变及家族史,可做出正确诊断。

治疗

无特殊治疗方法。

预后

病情进行性发展,患者可失明。

预防

目前没有相关内容描述。

女性患者为携带者,典型的眼底改变与年轻的男性患者相仿。但眼底病变为静止性,程度轻,且视力正常。眼底可表现为色素脱失及色素增生,呈椒盐状萎缩,多位于眼底赤道部,色素颗粒大小不等,向周边排列成串且为放射条状。极周边部则色素减退。有些病例黄斑部有细小的色素沉着,视网膜及视盘正常。 3.荧光血管造影 早期RPE缺损呈现广泛的强荧光区,继而视网膜色素上皮萎缩和脉络膜毛细血管消失,仅见荧光充盈的脉络膜大血管。晚期可见广泛的无荧光区,其中残存稀疏的脉络膜大血管。女性基因携带者的荧光造影可见RPE萎缩,呈透见荧光或广泛的强荧光。

女性患者为携带者,典型的眼底改变与年轻的男性患者相仿。但眼底病变为静止性,程度轻,且视力正常。眼底可表现为色素脱失及色素增生,呈椒盐状萎缩,多位于眼底赤道部,色素颗粒大小不等,向周边排列成串且为放射条状。极周边部则色素减退。有些病例黄斑部有细小的色素沉着,视网膜及视盘正常。 3.荧光血管造影 早期RPE缺损呈现广泛的强荧光区,继而视网膜色素上皮萎缩和脉络膜毛细血管消失,仅见荧光充盈的脉络膜大血管。晚期可见广泛的无荧光区,其中残存稀疏的脉络膜大血管。女性基因携带者的荧光造影可见RPE萎缩,呈透见荧光或广泛的强荧光。