概述

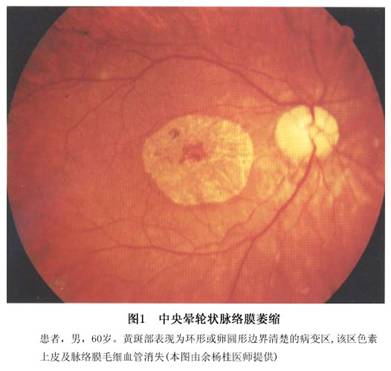

中央晕轮状脉络膜萎缩(central areolar choroidal atrophy)由Nettleship于1884年首先报道,是一种常染色体显性遗传性疾病,是原发性脉络膜毛细血管萎缩的一种特殊类型,其主要表现为后极部圆形或卵圆形视网膜色素上皮和脉络膜毛细血管萎缩缺失,裸露脉络膜大血管。眼底改变和临床症状类似中央性脉络膜萎缩,但仅局限在黄斑部。

病因

与遗传因素有关。

发病机制

尚不十分清楚。

临床表现

本病起病症状轻,发展缓慢,早期无自觉症状。发病年龄为20~40岁。 1.视功能改变 视力呈缓慢进行性减退,幼年时即有中心视力障碍,至中年开始有明显视力下降,有的50岁才出现自觉症状,有中心暗点。本病早期为旁中心暗点,暗适应功能下降,阅读困难及眩光。无夜盲史,也有自幼视力不好、夜间视力差的病例。眼电生理检查可见ERG轻度异常改变,早期正常。随病程进展,当脉络膜及继发的视网膜色素上皮、神经上皮萎缩时,ERG可表现为轻、中度视锥、视杆细胞反应异常。多焦ERG峰值显著下降,尤其是黄斑后极30°区域。根据RPE受累程度EOG可表现正常或轻度异常。患者早期无明显色盲表现,晚期可有色盲。多焦E...[详细]

并发症

目前没有相关内容描述。

实验室检查

组织病理学检查:表现为受累区纤维瘢痕形成,视网膜色素上皮细胞(RPE)、光感受细胞以及脉络膜毛细血管萎缩。病灶外视网膜脉络膜正常。在黄斑病变区,脉络膜毛细血管和视网膜的神经上皮及色素上皮消失。大的脉络膜血管萎缩。界限清晰的脉络膜视网膜黄斑区无血管壁,也未见明显的血管硬化,无血管区域出现萎缩并纤维化。

其他辅助检查

1.眼底荧光血管造影 在病变早期,由于病变区视网膜色素上皮萎缩、色素脱失,故表现为透见荧光斑点。病程发展到中晚期,脉络膜毛细血管萎缩,表现为脉络膜毛细血管无灌注的弱荧光。如脉络膜中小血管均萎缩,病变区仅留粗大脉络膜血管,其边缘由于色素脱失出现强荧光环。 2.吲哚青绿血管造影 在地图状萎缩病灶区一般呈弱荧光。脉络膜大血管充满ICG染料,而且由于ICG染色与血浆蛋白的高度结合,脉络膜大血管内的ICG荧光可存留长达数分钟。同样吲哚青绿染料一般不渗漏到血管外,因此看不到Bruch膜的染色。

诊断

此病仅限于黄斑区或后极部,它不向视盘或周围发展,且界限十分清楚。早期黄斑色素紊乱,中心凹反光消失,呈椒盐状则诊断较为困难。一般认为,本病发病为色素上皮萎缩,脉络膜萎缩为继发改变。应与Stargardt病、卵黄状黄斑变性以及弓形虫病所致的先天性黄斑缺损相鉴别。此病仅局限于黄斑区域后极部,不向视盘或周围发展,故应与老年性黄斑变性、视锥细胞变性等相鉴别,与各种类型的炎性视网膜脉络膜病变以及中央脉络膜萎缩相鉴别。

治疗

目前对本病尚无有效的治疗方法。

预后

视力预后与疾病进行程度密切相关。

预防

目前没有相关内容描述。