基本信息

- 科室: 骨科

- 别名: 纤维性骨结构不良 fibrous dysplasia of bone fibrous hyperplasia of bone

- 症状: 暂无

- 发病部位: 暂无

- 多发人群: 青年人群

- 相关疾病: 暂无

概述

纤维异样增殖症又称纤维结构不良。其特征是纤维组织增生并通过化生而成骨,形成的骨为幼稚的交织骨。另有一种病损是在纤维组织增生的同时,有板层骨小梁形成,骨小梁表面有骨母细胞覆盖。除组织学表现不同外,病损发生的部位、X线表现等也不相同,故成为另一独立骨病损,称为骨纤维结构不良。 1891年,von Recklinghausen报道一组良性骨纤维病变并称为纤维性骨炎。这组病人可能病变不同,但包括了现在所称的纤维异样增殖症。1937年McCune和Bruch报道1例纤维性骨发育不全,病变为多发,伴有性早熟和皮肤色素沉着。大约同时期Albright等报道7例同样的病例,并称为Albright综...[详细]

病因

病因不明。

发病机制

病因不明,有以下一些说法:①先天性骨发育异常:认为是发生在胚胎的组织错构,骨小梁发育异常为纤维组织代替。②骨形成障碍:骨小梁停留在编织骨阶段,而不能形成正常的骨小梁。③内分泌异常。 1.大体标本特点 纤维异样增殖症大体标本骨膜没有改变,皮质变薄,有时可用手术刀切开,剖面为苍白致密组织,有一定的弹性沙砾感,沙砾感主要由于纤维组织内有软脆的骨样组织骨小梁成分,并随小梁数量及成熟程度而异。这种组织不富含血管,然而,特别在骨松质(髂骨翼、肋骨、骨盆、干骺端),则可见许多血管截面。有时可见囊腔,水肿或出血性组织内有血性液体;有时,尤其单骨型,整个溶骨区含有液性成分,易与骨囊肿相混淆。有时,...[详细]

临床表现

男女之比为1.1∶1。发病多在10岁左右,但就诊常在青年期,合并内分泌紊乱者3~4岁发病,甚至在初生后即有症状,我国的发病率为10/百万~30/百万,占骨肿瘤样病损的首位,国外为2/百万~3/百万。骨纤维异样增殖症可以发生在任何骨骼。单发性四肢病损常位于近侧骨端,可局限或向骨干扩散,多发于股骨、胫骨、腓骨和骨盆,常偏一侧肢体,双侧受累者,并不对称。上肢有病损者往往同时见于颅骨。躯干的病损可波及数根肋骨和椎体及其附件。肋骨常不限于一侧。肢体的骨纤维异样增殖症以一侧上、下肢体为主,而对侧仅有个别骨受累,也可同时波及颅骨、肋骨或骨盆。 最常见的症状是骨病损。病损症状的轻重与年龄、病程及受...[详细]

并发症

2/3病例可并发病理骨折。

实验室检查

无相关实验室检查。

其他辅助检查

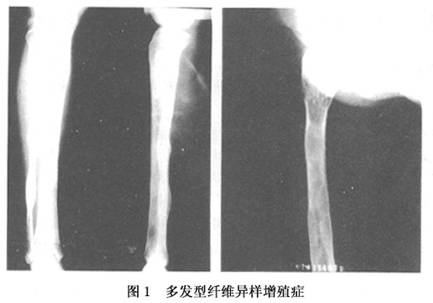

X线检查,单发型纤维异样增殖症病变部位在髓腔内,长管状骨的干骺端或骨干,中心位或偏心位,病变的X线表现为模糊的髓腔内放射透明(低密度)区,常被形容为“磨砂玻璃状”,其中可见不规则的骨纹理,骨质有不同程度的扩张,骨皮质变薄,病变区与正常骨质间界线明显,可看到反应性硬化缘带,不产生骨膜反应。病变部位在股骨颈或股骨上端可发生镰刀状变形,形容为“牧羊杖”畸形。脊柱的病变界线亦清楚,膨胀,X线有低密度区,其内部呈分隔状或条纹状,可因病理性骨折而塌陷。局限性病变仅发生在干骺端,如股骨近端干骺端,广泛性病变常侵犯长骨的一端与大部分骨干,骨质向外明显突出,骨皮质薄厚不均,或向一侧弯曲变形,如发生在胫骨骨干。发...[详细]

诊断

根据病史、临床表现及X线征象,典型的骨纤维异样增殖症诊断并不困难。

治疗

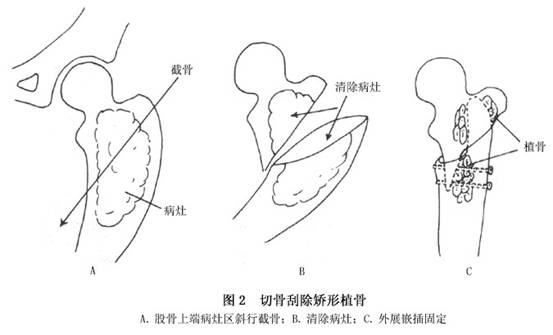

1.非手术治疗 对于非手术治疗国外研究较多的是双磷酸盐化合物,其主要作用是通过破骨细胞抑制骨吸收,具体作用机制不详。帕米磷酸盐是第二代双磷酸盐化合物,为羟乙磷酸钠,临床上用其治疗骨纤维异样增殖症,能显著减轻疼痛,通过对血浆中的碱性磷酸酶活性及尿中羟脯氨酸含量检测表明溶骨性改变减慢,影像学上有骨密度增加,但原来骨灶并未治愈,并有少数小儿患者出现一过性加重。其疗效尚需进一步观察。 2.手术治疗 (1)根据临床、X线及病理表现不同,对好发的长管状骨单发病损可采取以下手术方法: ①刮除,植骨:适用于病灶较局限,骨质破坏少,骨病灶清除后不影响坚固性者。要求开窗将病变组织刮...[详细]

预后

一般预后较好,恶变率约2%~3%。

预防

无相关资料。

手骨也很少单独侵及,常在弥漫整个上肢时,波及手骨。X线片可见掌骨和指骨弥漫性膨胀(有时是长度增长),这种改变可以波及掌骨骨骺和腕骨。 纤维异样增殖症的影像表现在青少年和成年的不同时期有变化,病变发展缓慢,停止膨胀,溶骨区的壁及皮质逐渐缓慢增厚,有时,还有毛玻璃样区域密度增高,直到呈象牙密度。 纤维异样增殖症恶变的X线表现在某种程度上取决于病变的组织学类型。在病变内溶骨范围的界限不清,骨皮质缺损及邻近的软组织块等都提示有恶性。

手骨也很少单独侵及,常在弥漫整个上肢时,波及手骨。X线片可见掌骨和指骨弥漫性膨胀(有时是长度增长),这种改变可以波及掌骨骨骺和腕骨。 纤维异样增殖症的影像表现在青少年和成年的不同时期有变化,病变发展缓慢,停止膨胀,溶骨区的壁及皮质逐渐缓慢增厚,有时,还有毛玻璃样区域密度增高,直到呈象牙密度。 纤维异样增殖症恶变的X线表现在某种程度上取决于病变的组织学类型。在病变内溶骨范围的界限不清,骨皮质缺损及邻近的软组织块等都提示有恶性。 术后单髋石膏裤固定,摄正位X线片观察位置,固定3~4个月(图3)。

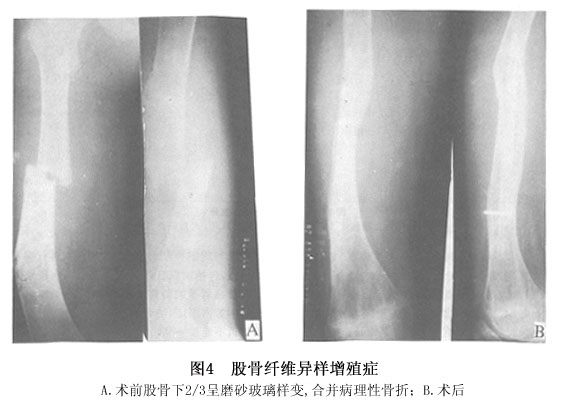

术后单髋石膏裤固定,摄正位X线片观察位置,固定3~4个月(图3)。  此方法的优点是: A.截骨后显露充分,刮除彻底,不易复发; B.可同时矫正髋内翻畸形; C.使骨腔缩小节省植骨。缺点是比开窗植骨愈合时间稍长。 ③整段病骨切除:适用于骨干大部受累,破坏严重者。术前摄清晰的包括病骨两端的X线片,必要时摄断层X线片及CT,以了解病变的范围与周围神经血管的解剖关系,再行周密的设计,包括切取自体骨大小、部位,病段切除后行带血管蒂的游离骨移植,在与主骨对合处做坚固的内固定,吻合血管。 ④半切除,刮除,植骨:适用于病变在骨干及干骺端,整段切除影响关节者,病灶清除后植骨充填空腔,重建功能(图4)。

此方法的优点是: A.截骨后显露充分,刮除彻底,不易复发; B.可同时矫正髋内翻畸形; C.使骨腔缩小节省植骨。缺点是比开窗植骨愈合时间稍长。 ③整段病骨切除:适用于骨干大部受累,破坏严重者。术前摄清晰的包括病骨两端的X线片,必要时摄断层X线片及CT,以了解病变的范围与周围神经血管的解剖关系,再行周密的设计,包括切取自体骨大小、部位,病段切除后行带血管蒂的游离骨移植,在与主骨对合处做坚固的内固定,吻合血管。 ④半切除,刮除,植骨:适用于病变在骨干及干骺端,整段切除影响关节者,病灶清除后植骨充填空腔,重建功能(图4)。 对病损清除后,可用自体骨、同种异体骨或异种骨,填充空腔,但不论何种骨均可能发生移植骨再吸收现象,近来有的学者报道应用人工骨代用品,如碳酸化羟基磷灰石骨水泥修复包容性骨缺损,取得较满意的效果。 ⑤长骨干全长或多发纤维异样增殖症的手术切除和肋骨移植:骨纤维异样增殖症可累及长骨干全长,以股骨最多,胫骨次之,肱骨和尺桡骨较少,股骨和胫骨常发生向前外弧弯曲,尺桡骨者,由于骨增粗而妨碍前臂旋转。多发者累及同侧股骨和胫骨或肱骨和尺桡骨。由于畸形、疼痛、功能障碍而要求治疗。 A.治疗方案:对多发病例,1次治疗1根骨,大约1年之后,此骨愈合良好,再治疗另1骨,如先治股骨,再治胫骨。 B.手术方法以股骨或胫骨并前弓为例: a.股骨采用外侧切口,自股外侧肌后缘显露,胫骨用前内侧切口,均及全长,显出骨干后,沿长轴切开骨膜但不做外膜剥离,行长条截骨(图5),将骨干劈为两半,上端斜至粗隆下,下端至股骨髁上,两半骨干皆有软组织附着,显露髓腔充分后,清除纤维结构病灶,只剩下两片薄骨皮质及两端骨,冲洗。

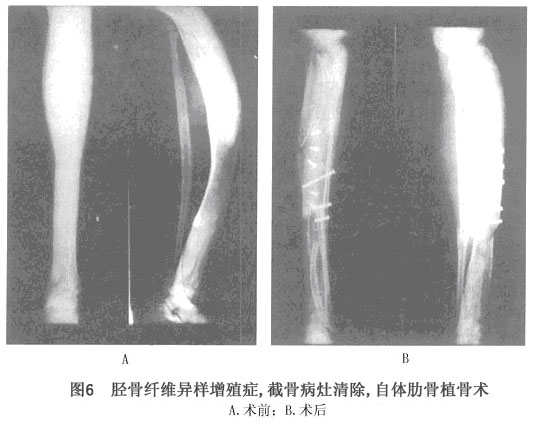

对病损清除后,可用自体骨、同种异体骨或异种骨,填充空腔,但不论何种骨均可能发生移植骨再吸收现象,近来有的学者报道应用人工骨代用品,如碳酸化羟基磷灰石骨水泥修复包容性骨缺损,取得较满意的效果。 ⑤长骨干全长或多发纤维异样增殖症的手术切除和肋骨移植:骨纤维异样增殖症可累及长骨干全长,以股骨最多,胫骨次之,肱骨和尺桡骨较少,股骨和胫骨常发生向前外弧弯曲,尺桡骨者,由于骨增粗而妨碍前臂旋转。多发者累及同侧股骨和胫骨或肱骨和尺桡骨。由于畸形、疼痛、功能障碍而要求治疗。 A.治疗方案:对多发病例,1次治疗1根骨,大约1年之后,此骨愈合良好,再治疗另1骨,如先治股骨,再治胫骨。 B.手术方法以股骨或胫骨并前弓为例: a.股骨采用外侧切口,自股外侧肌后缘显露,胫骨用前内侧切口,均及全长,显出骨干后,沿长轴切开骨膜但不做外膜剥离,行长条截骨(图5),将骨干劈为两半,上端斜至粗隆下,下端至股骨髁上,两半骨干皆有软组织附着,显露髓腔充分后,清除纤维结构病灶,只剩下两片薄骨皮质及两端骨,冲洗。 b.切取肋骨,病人侧卧,取与长骨干病变同侧肋骨,经常取第6、8肋或7、9肋,在拟切取2肋之间皮切口,肋骨膜下剥离切取,自肋骨角至前腋线均12~16cm长,缝合骨膜外软组织,切勿包括肋下血管神经在内,将肋骨沿长轴自上缘至下缘劈为两半,再剪成长条状骨条备用,一般先切取2肋骨,缝合切口再做病骨。 c.植骨固定,将两片骨干的骨干前缘或后缘插入另一半的髓腔中,互相嵌入,中间空隙植入肋骨碎条,再以螺钉进行固定(图6),由于骨皮质薄而软,可矫正弓状畸形。

b.切取肋骨,病人侧卧,取与长骨干病变同侧肋骨,经常取第6、8肋或7、9肋,在拟切取2肋之间皮切口,肋骨膜下剥离切取,自肋骨角至前腋线均12~16cm长,缝合骨膜外软组织,切勿包括肋下血管神经在内,将肋骨沿长轴自上缘至下缘劈为两半,再剪成长条状骨条备用,一般先切取2肋骨,缝合切口再做病骨。 c.植骨固定,将两片骨干的骨干前缘或后缘插入另一半的髓腔中,互相嵌入,中间空隙植入肋骨碎条,再以螺钉进行固定(图6),由于骨皮质薄而软,可矫正弓状畸形。 d.缝合切口,石膏外固定约3个月,股骨者,单髋人字石膏,胫骨者长腿石膏。 采用此方法治疗股骨干9个,胫骨干3个,肱骨2个,尺桡骨1个,取肋骨29条,所有病灶均愈合,随诊平均37个月,尚无复发,取肋骨处,于1年后长出1条细肋,胸廓外形无改变,此方法骨干病灶显露充分清除可达彻底,两半骨质保留外面软组织血供,免于坏死,互相嵌入后髓腔缩小一大半,取肋骨条适合髓腔长条植骨,取肋处生出小肋,保持胸廓外形,用于多发病变,使之达到治愈。 (2)多发病损一般不适于手术治疗,仅有症状的部位采用手术方法,以治疗畸形和骨折为主。术后可复发,单发者少,多发性较多,如有复发,再次刮除植骨仍可治愈。 (3)病理性骨折的治疗有两种方法:①按一般骨折处理,患肢牵引或外固定,绝大多数可愈合,待骨折愈合后再行病灶清除、植骨。②清除病灶、骨折复位内固定、矫正畸形,植骨同期完成。 以往认为骨纤维异样增殖症是一种肿瘤样病损,近来研究认为病灶进行性增大的实质是基因突变的成纤维骨细胞异常增生和分化不良造成,建议应将此病分类为非囊性良性骨肿瘤。本病预后较好,但易导致畸形,少数病例可恶变,放射治疗能显著增加癌变率,对皮肤色素沉着和性早熟也无特殊治疗。基于对本病的认识不断深入,新的治疗方案可能会建立,有的学者已倡导针对病因进行基因治疗,这可能是突破传统治疗,开创一种新疗法的好途径。

d.缝合切口,石膏外固定约3个月,股骨者,单髋人字石膏,胫骨者长腿石膏。 采用此方法治疗股骨干9个,胫骨干3个,肱骨2个,尺桡骨1个,取肋骨29条,所有病灶均愈合,随诊平均37个月,尚无复发,取肋骨处,于1年后长出1条细肋,胸廓外形无改变,此方法骨干病灶显露充分清除可达彻底,两半骨质保留外面软组织血供,免于坏死,互相嵌入后髓腔缩小一大半,取肋骨条适合髓腔长条植骨,取肋处生出小肋,保持胸廓外形,用于多发病变,使之达到治愈。 (2)多发病损一般不适于手术治疗,仅有症状的部位采用手术方法,以治疗畸形和骨折为主。术后可复发,单发者少,多发性较多,如有复发,再次刮除植骨仍可治愈。 (3)病理性骨折的治疗有两种方法:①按一般骨折处理,患肢牵引或外固定,绝大多数可愈合,待骨折愈合后再行病灶清除、植骨。②清除病灶、骨折复位内固定、矫正畸形,植骨同期完成。 以往认为骨纤维异样增殖症是一种肿瘤样病损,近来研究认为病灶进行性增大的实质是基因突变的成纤维骨细胞异常增生和分化不良造成,建议应将此病分类为非囊性良性骨肿瘤。本病预后较好,但易导致畸形,少数病例可恶变,放射治疗能显著增加癌变率,对皮肤色素沉着和性早熟也无特殊治疗。基于对本病的认识不断深入,新的治疗方案可能会建立,有的学者已倡导针对病因进行基因治疗,这可能是突破传统治疗,开创一种新疗法的好途径。